漁に出る老人(写真:木村肇)

漁に出る老人(写真:木村肇)

超高齢化と人口減少の時代に突入している日本にとって、僻地の集落が衰退し、消えていくのは、もはや避けられないことだ。

もっとも、消えゆくコミュニティであっても、そこで暮らす人々の営みがあり、長年、堆積した時間の“地層”がある。それは、徳島県の太平洋側に浮かぶ出羽島(てばじま)も同じだ。今回は、日本の遠洋漁業史と軌を一にする出羽島の歴史を紐解く。

(篠原 匡:編集者・ジャーナリスト、蛙企画代表)

この島の歴史は、対岸の牟岐(むぎ)町に住む家族が入植した江戸時代後期にさかのぼる。

当初は貧しい島だったが、1914(大正3)年に「阿波沚(あわはえ)」が発見されたことで島の状況は一変。その後はカツオ・マグロ漁の一大拠点として大いに栄えた。

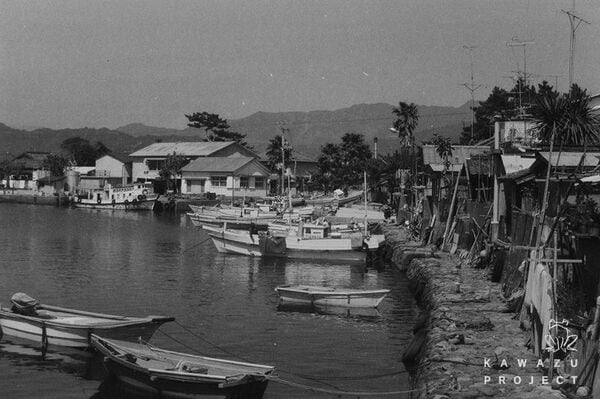

大正・昭和初期の最盛期、港には、漁に出るカツオ・マグロ漁船が並び、カツオ節工場が軒を連ねていた。遠く高知から働きに来る人もいたという。

在りし日の出羽島。かつてはカツオ漁やマグロ漁の拠点として繁栄した(写真:田中幸寿氏提供)

在りし日の出羽島。かつてはカツオ漁やマグロ漁の拠点として繁栄した(写真:田中幸寿氏提供)

島の女性は海女士として活躍していた(写真:田中幸寿氏提供)

島の女性は海女士として活躍していた(写真:田中幸寿氏提供)

阿波沚は室戸岬の南東に広がる浅い海底部。周辺は好漁場として知られている。

【著者からのお知らせ】

写真集『TEBAJIMA』の出版にあたりクラウドファンディングを実施します。詳細はReadyforの以下のサイトをご確認ください。

◎消えつつある離島の記憶を残したい!写真集制作プロジェクト(Readyfor)