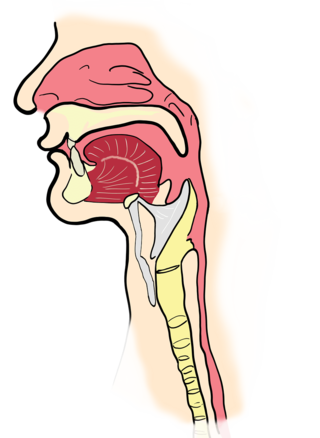

雨ざらしになればなるだけ、劣化していく「隈研吾建築」事例(東京大学「ダイワユビキタス学術研究館」天井部分。入居者の筆者写す)

雨ざらしになればなるだけ、劣化していく「隈研吾建築」事例(東京大学「ダイワユビキタス学術研究館」天井部分。入居者の筆者写す)

建築家・隈研吾氏が設計した建物が「炎上」しています。

実際に火事になって燃えているという話ではなく(ただし木部は燃えやすいかもしれません)ネットで猛苛に直面しているわけです。

この件については、やや独特な観点からコメントができるので、この原稿を準備しました。というのも、私の研究室は「隈研吾設計」になる建物の中にあり、その「居住性」を日々体感しているのですから。

修理費3億円の美術館

昨年秋、話題になったのが栃木県那賀川町所在の「那珂川町馬頭広重美術館」のケースです。

2000年3月に竣工。「林野庁長官賞」「村野藤吾賞」などの栄誉に輝き、21世紀の観光スポットとして広く知られるようになったのは良かったのですが・・・。

出来上がって15年を過ぎるあたりから木材の劣化が目立ち始め、2024年には雨漏りなどの老朽化が放置できない状況まで進んでしまった。

改修費「3億円」というショッキングな数字とともに、広く社会に知られるようになり、ネットでも隈建築を揶揄するコンテンツに多くのビューが立っている様子です。

栃木の美術館以外にも、群馬県の富岡市役所(2018年竣工)が、築7年で劣化が著しい、1994年竣工になる高知県梼原町の「雲の上ホテル」に至っては、築27年目の2021年に解体され、現在はさら地の状態で建築計画のスクラップ&ビルドが続いているとのこと。

一般に鉄筋コンクリート(RC)の建築は法的に47年が耐用年数、重量鉄骨造で34年、軽量鉄骨プレハブ造は27年。

木造住宅は22年が耐用年数となっていますが、隈研吾建築は「木造」ではなく、別の材で構造を作った後、表面にカマボコ板みたいなものをネジで留めた格好になっています。

後述するように毎日見ていますので、原則、木造ではないことは明らかです。

「那珂川町馬頭広重美術館」(2000)や、いまはなき旧「雲の上ホテル」(1994)が構造的、法的にどのような分類に属するのか、正確な詳細は分かりませんでしたが、一般に公共建築物は10年や20年でガタがくるような予算の執行はしないものです。

東京都世田谷区の区役所・区民会館(1959~60)は、20世紀モダニズム建築の巨匠、前川國男(1905-86)氏の設計で、築62年目を迎えた令和3(2021)年から開始した解体の1期工事が昨年(2024)3月完了。

半世紀と言えば、一人の若者が役所に就職し定年を迎える頃、新人として入った2人目の若者が古参のベテランとなっておかしくないほどの年月です。

その間、役所の建物はずっと行政の現場を文字通り「縁の下から」支えていた。

世田谷区役所のケースはやや極端ですが、それに比するほどの期間、もつのが戦後「公共建築」のスタンダードだったわけで、40億円以上の税を原資に建てられた富岡市役所の「築7年で劣化」はいかにも短い。

一体何が起きているのか?

並行して「大阪万博」の「大屋根リング」問題で準備していることがあり、それ以前に、見た目だけの「疑似木造」建築の問題には日々悩まされてもいるので、本稿を準備してみました。

というのも、冒頭にも記した通り、私の研究室がいま所在する建物が、「隈研吾」氏の設計になる建築物、東京大学ダイワユビキタス学術研究館だからにほかなりません。