大屋根リングから大阪港を望む。メディアデーの日はエスカレーターが止まっていたため、エスカレーターを足で上ることに(著者撮影、以下同)

大屋根リングから大阪港を望む。メディアデーの日はエスカレーターが止まっていたため、エスカレーターを足で上ることに(著者撮影、以下同)

(篠原匡:編集者・ジャーナリスト)

メタンガスの漏出、建設コストの高騰やスケジュール遅れ、煩雑なチケット購入システムや大行列など、さまざまな批判にさらされている大阪・関西万博。そもそも成熟した先進国で万博を開催する意味がどこにあるのかという声も挙がっている。

事実、開業直前の4月9日、メディアデーの日に万博会場を訪れたが、開幕まで4日という段階でも工事の槌音が鳴り響いていた。それは13日の開業後も変わらず、すべてのパビリオンが開業するのはゴールデンウィーク前と言われている。

そうした批判を今後、検証していくのは必要なことだが、ことコンテンツという視点で見ると、中身は率直に言って面白い。大阪・関西万博にはほとんど興味がなく、取材でなければ行こうとも思わなかったが、テクノロジーの進化や今の世界情勢を踏まえて見れば、さまざまな知的刺激を受けること請け合い。食わず嫌いをせずに見に行ってよかったと素直に思う。

大屋根リングの内側。正面のトランプタワーの壁のようなパビリオンはアメリカ館。左は力が入っていると評判のフランス館。中には入っていない。

大屋根リングの内側。正面のトランプタワーの壁のようなパビリオンはアメリカ館。左は力が入っていると評判のフランス館。中には入っていない。

噂の大屋根リングの下。確かに工事車両が通るには邪魔だったかもしれないが、実際に見ると壮観で見ていて飽きない。パビリオンを見る時間がなくなった理由の一つ。

噂の大屋根リングの下。確かに工事車両が通るには邪魔だったかもしれないが、実際に見ると壮観で見ていて飽きない。パビリオンを見る時間がなくなった理由の一つ。

左からオーストラリア館、スイス館、コロンビア館。この並びと絵面が個人的なお気に入り。

左からオーストラリア館、スイス館、コロンビア館。この並びと絵面が個人的なお気に入り。

まだ工事が終わっていないクウェート館。その向こうにあるのはボヤ騒ぎが起きたブラジル館。

まだ工事が終わっていないクウェート館。その向こうにあるのはボヤ騒ぎが起きたブラジル館。

例えば、ミッフィーの置物と建物のデザインに惹かれてふらりと入ったオランダ館。国土の大半が低地に覆われているがゆえに水との闘いに明け暮れた国の歴史を紐解きつつ、水と闘うのではなく共生し、そのために磨き上げた技術が洪水や山火事など地球レベルの危機にどう活かせるのかということを展示していた。

入場者に渡されるドラゴンボールのようなオーブは、館内のそれぞれのポイントでかざすと色が変わり、パワーがたまる。それを最後のポイントまで運べば、未来への道筋が示される。大勢の人が集まり、オーブの数が増えるほど、その力は強くなる。

地球の未来のためには、国や民族を越えた大勢の人の団結が不可欠だというメッセージである。

ロシアによるウクライナ侵攻や米国の相互関税によって深まる世界の分断。大国同士のパワーゲームで世界秩序が塗り替えられようとしている今、そうしたメッセージで現実が変えられるのかと言われれば微妙だが、それ以外にできそうなこともない。

158カ国・地域が参加しているだけに、大阪・関西万博は敷地がとにかく広く、すべてを見て回るには1日ではまるで足りない。個人的には、新興国や途上国が描く未来や、マクロス推しなので河森正治監督の「命を巡る冒険」に興味を持っていたが、撮影などに時間を取られ、とても見て回ることはできなかった。

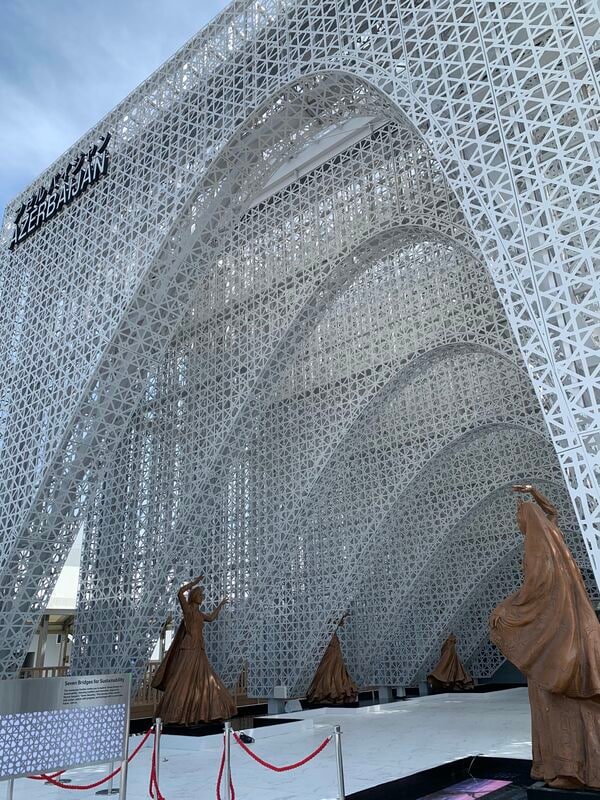

個人的に外観が最もクールだと思ったアゼルバイジャン館。中には入っていない。

個人的に外観が最もクールだと思ったアゼルバイジャン館。中には入っていない。

こちらもなかなかイケている中国館。最初に建物を見た最初の印象は耳なし芳一(みみなしほういち)。

こちらもなかなかイケている中国館。最初に建物を見た最初の印象は耳なし芳一(みみなしほういち)。

そんな限られた体験の中だが、印象に残ったパビリオンが二つあった。一つは生物学者で、青山学院大学の福岡伸一教授がプロデュースした「いのち動的平衡館」だ。