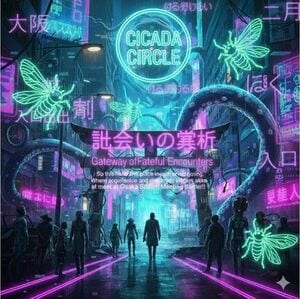

意外に楽しかった大阪万博、福岡伸一氏の動的平衡と落合陽一氏のヌルヌルが指し示すディストピアの先のユートピア

【ポンコツ化する日本】メタンガスの漏出からオペレーションの崩壊まで、悪評だらけの万博を楽しむ方法

2025.4.15(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

万博は太閤秀吉に学ぶべきだった 難工事でパビリオン揃わず、メタンガスまで発生した夢洲の悪条件

【第1回】『大阪・関西万博「失敗」の本質』筆者が解説するメガイベントの内幕

森山 高至

万博開催中に大地震が起きたら…橋とトンネルで15万人避難、致命的な場所が会場に選ばれた理由

【第3回】『大阪・関西万博「失敗」の本質』筆者が解説するメガイベントの内幕

木下 功

夢洲、ペンペン草生える負の遺産…大阪・関西万博とカジノは、五輪誘致など開発失敗の過去を帳消しにできるか

【やさしく解説】夢洲とは

フロントラインプレス

開催前から風化の見える大阪万博「大屋根リング」、廃材に転用価値はあるか

能登や大船渡などの被災地に材料のまま送った方がはるかに有意義だったのでは?

伊東 乾

本日の新着

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴

【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには

小林 啓倫

小売りAI革命の分水嶺:エージェント型コマース巡るグーグルと小売り大手の主導権争い

共通規格の普及と専用チップで低コスト化を加速、消費者との絆を保つ新戦略が試される

小久保 重信

言葉を創り、思考を創る…哲学者・西周の最大の功績にして不滅の遺産とは?和製漢語の創造と分類、東アジアへの波及

幕末維新史探訪2026(5)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語⑤

町田 明広

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

世界の中の日本 バックナンバー

なぜ日本人は「にせだぬきじる」と「にせたぬきじる」の違いが分かるのか?日本語が持つ奥深き「何となくのルール」

関 瑶子 | 水野 太貴

日本の土地が買われていく…高市政権は「外国人規制」に踏み込めるか?ユルユルの所有規制、現場で見てきた“惨状”

平野 秀樹

転換点を迎えた世界の移民・難民対策、高度人材の就労に寛容だったシンガポールが受け入れを絞り始めた理由

長野 光

外国人経営者の在留資格「経営・管理」の規制強化は悪手、求められる外国人の起業を促した経済活性化

山中 俊之

子供たちが生成AIのピンボケぶり見て大喜び、静止画・動画を簡単に作れるのに…

伊東 乾

【静かなる侵略】住民7人の離島に突如51本の電柱、岩国基地そばで進む中国資本の土地買収に住民がとった対抗策とは

平野 秀樹