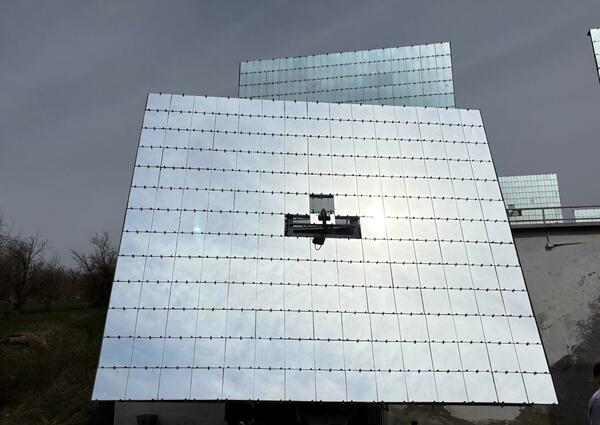

太陽の動きに合わせて向きを制御し、太陽光を効率良く集める反射鏡。同じものが横一列、縦に数列並んでいる(筆者撮影、以下同じ)

太陽の動きに合わせて向きを制御し、太陽光を効率良く集める反射鏡。同じものが横一列、縦に数列並んでいる(筆者撮影、以下同じ)

シルクロードにおける東西貿易の要衝、サマルカンドやタシケント、ブハラにヒバ。世界の地理や歴史を学び始めた小学生の頃、夢中に本を読み、中国や欧米の都市以上に憧れ、いつかは行ってみたいと思っていた。

今回、ウズベキスタン政府の出資でつくられた芸術文化開発財団(Uzbekistan Art and Culture Development Foundation=ACDF)に招かれ、初めて彼の地を踏んだ。

初めて訪れるところは印象が強いものだが、今回は特別だった気がする。

もちろん、小さい頃からの憧れが大きなバイアスになっていることは否定できないものの、仕事や休暇でインドや中国、北米、中米、欧州、アジア、オーストラリアなどに何度も足を運び、あまり行きたいところが残っていない気になっていた身に、新鮮な驚きを与えてくれた。

その根底にあるのは、今回の記事のテーマになるであろう、歴史と文化、芸術をてこにした新しい価値の創造と、それによる国家の発展ではないだろうか。

急速な経済発展では味わえないわくわく感

香港からゴミだらけの小さなどぶ川を渡って、初めて中国の深圳に渡った時に見た、ほとんど手つかずの亜熱帯の自然と薄汚れた子供たちがカネをせびる姿。

数年後に再び深圳を訪れた時には、それが超高層ビル群が林立し見違えるような街へと変身を遂げていた。

急速な経済発展は人々の目を輝かせ、それを見る側をもわくわくさせてくれるものだが、ウズベキスタンで感じたわくわく感は、そういうものとは全く次元が異なるように思えた。

欧米先進国に追いつけ追い越せと、その背中を追う姿とは一線を画した生き方と国家建設の在り方に、経済発展を最優先課題にしてきたことで何か置き忘れてきてしまっているものを、見せつけられた気がするのだ。

東アジアだけでなく、中国や東南アジアの国々でも経済発展疲れが見え始め、それによる社会問題が顕在化している。そういう時代だからこそ、ウズベキスタンの取り組みは、より輝きを増すように思える。

それらのいくつかをご紹介したい。