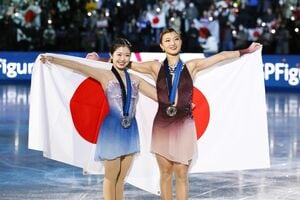

四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツ(筆者撮影)

四国アイランドリーグplusの愛媛マンダリンパイレーツ(筆者撮影)

2005年の四国アイランドリーグの発足に端を発した日本の独立リーグは、2007年にはBC(ベースボールチャレンジング)リーグ、2009年には関西独立リーグと、四国、本州の広域に展開するようになった。この3つの団体の設立には、元西武、ダイエーのスター選手だった石毛宏典氏が関与していた。

しかし各リーグ、チームは経営難に直面した。

これまで日本には、NPB以外に成功した「プロ野球」は存在しなかった。日本のプロ野球は鉄道、新聞、食品などの大企業が設立し、赤字が出た際には損失補填をするなど、手厚い支援のもとに発展してきた。そして「読売ジャイアンツ=巨人」という圧倒的な人気チームの登場によって「ナショナルパスタイム」(国民的娯楽)へと成長した。

一方、独立リーグのチームには後ろ盾となる大企業は存在しなかった。また、NPB球団が大きな人口を抱える大都市圏に本拠地を構えたのに対して、独立リーグの多くは「地方都市」を拠点とした。人口も少ない上に、球場も貧弱で、アクセスも悪かった。

当初、独立リーグは「プロ野球」と同じビジネスモデルを構築しようとしたが、その前提となる「巨大資本」も「大きな商圏」も存在しなかった。多くの独立リーグチームが設立直後に経営危機に瀕したのは、主としてこれが原因だった。

多様化せざるをえない独立リーグ球団のビジネスモデル

独立リーグ球団の多くは、経営危機や経営者の交代を経て「NPBのモノマネ」ではない、独立リーグ独自の「ビジネスモデル」を創出するに至った。

独立リーグのビジネスモデルは一様ではない。

例えば四国アイランドリーグPlusの愛媛マンダリンパイレーツは、愛媛県、松山市、県内金融機関などの支援を受けた「県民球団」となっている。運営しているのは県内の広告エージェントだが、経営基盤は安定し、県内では一定の認知を得ている。県民球団だけに、本拠地がある松山市だけでなく、県内多くの市町村で試合を行っている。

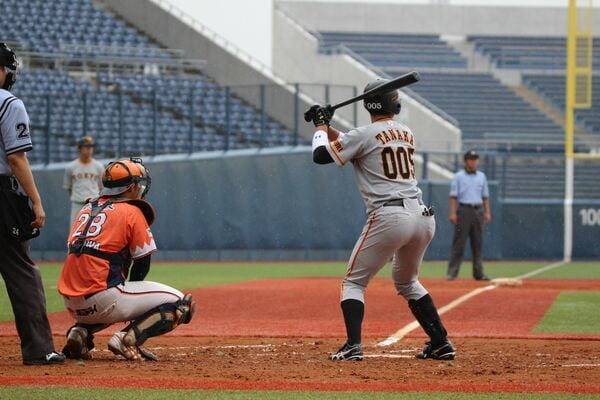

新潟県で2023年までBCリーグに所属した新潟アルビレックスBC(現在はNPBのイースタン・リーグに参加のオイシックス新潟アルビレックスBC)は、Jリーグのアルビレックス新潟と同じ資本を背景とし、運営のノウハウなども共有。新潟の多くの企業の支援を得て運営されていた。

巨人のファームと交流戦を行う新潟アルビレックスBC=2017年(筆者撮影)

巨人のファームと交流戦を行う新潟アルビレックスBC=2017年(筆者撮影)

またBCリーグの栃木ゴールデンブレーブスは、スポーツ関連の人材派遣会社「エイジェック」を親会社に持っている。エイジェックにとってゴールデンブレーブスは、スポーツ関連のビジネスに従事する人材の「経験値を高める」現場でもある。

元巨人村田修一もプレーした栃木ゴールデンブレーブス=2018年(筆者撮影)

元巨人村田修一もプレーした栃木ゴールデンブレーブス=2018年(筆者撮影)

こういう形で、様々な「ビジネスモデル」を構築しつつ独立リーグは存続してきた。

NPB球団の場合、入場料、物販飲食、ライセンス、放映権、スポンサーと「5つの収益の柱」があるが、独立リーグの場合、収益の大半は「スポンサー収入」だ。入場料収入は売り上げの1割程度に過ぎない。

独立リーグ球団にとってどの様なビジネスモデルであれ、球団経営に理解のあるスポンサーを獲得することが、最大の経営課題だ。しかし、独立リーグ球団は、NPB球団のように、球場に巨大な観客を導入して、スポンサーに「マーケティング効果」を提供することはできない。

このためにすべての独立リーグ球団にとって「スポンサーにどんなベネフィットを提供するのか?」が最大のテーマになっている。