制作中の写真集『TEBAJIMA』の場面(イラスト:木村肇、デザイン:Momma Sho)

制作中の写真集『TEBAJIMA』の場面(イラスト:木村肇、デザイン:Momma Sho)

超高齢化と人口減少の時代に突入している日本にとって、僻地の集落が衰退し、消えていくのは、もはや避けられないことだ。

もっとも、消えゆくコミュニティであっても、そこで暮らす人々の営みがあり、長年、堆積した時間の”地層”がある。それは、徳島県の太平洋側に浮かぶ出羽島(てばじま)も同じだ。今回は、島の人たちの記憶について。

(篠原 匡:編集者・ジャーナリスト、蛙企画代表)

島の老人たちに話を聞くと、今のことよりも昔の思い出を語り出す場合が多い。それだけ、脳裏に鮮やかに刻み込まれている場面があるのだろう。

例えば、島を仕切るリーダー格の男性は島に電気と水が通ったときのことを嬉しそうに語っていた。

離島の宿命とも言えるが、出羽島では常に水が不足しており、島の女性は水の確保に苦労していた。島にとっての命の水は裏の丘から染み出す「大ウナギ」の井戸だが、水量は決して多いとは言えず、島の人たちは雨水で洗濯をしたり、海水で米をといだりしながら生活していた。

同様に、戦後しばらくの間はランプ生活で、昭和30年代になると、漁協が小さなディーゼル発電機を設置し、自家発電で島に給電し始めたが、当然、電力は足りず、電気が使える時間は限られていた。プロパンガスが普及する前は裏の丘の木や流木を拾って煮炊きに使っていたという。

そんな出羽島に電気や水が通ったのは昭和40年代のこと。小さなポータブルテレビで力道山のプロレスを見たときの嬉しさは生涯、忘れられないと語る。

島のお祭り(写真:田中幸寿氏提供)

島のお祭り(写真:田中幸寿氏提供)

現在の同じ場所(写真:木村肇)

現在の同じ場所(写真:木村肇)

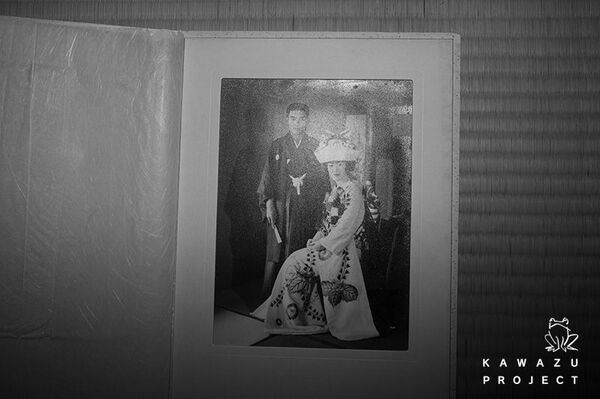

一枚の写真に眠る想像もつかない物語(写真:木村肇)

一枚の写真に眠る想像もつかない物語(写真:木村肇)