【周回遅れの東京大学①】女性東大生はお断り、ひと昔前まで実在した学生自治の差別的ルール

【著者に聞く】副学長の矢口祐人氏が語る、日本の最高学府の度を超えた「日本人男性優位」の構造

2024.11.24(日)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

「履歴書の写真が坊主頭ならほぼほぼ合格」、そしてジャニーズ事務所でのし上がるために求められた屈辱的な行為

【平本淳也が語る①】ジャニー喜多川は踊りや歌の上手い下手はそれほど考慮していなかった

長野 光

アルツハイマー病は早期発見・早期治療の時代へ、カギをにぎる健康診断でのアルツハイマー血液検査

【著者が語る】レカネマブ、ドナネマブが変えるアルツハイマー病治療

関 瑶子

なぜ自衛官の靴下が重要なのか?『軍産複合体 自衛隊と防衛産業のリアル』の桜林美佐が語る防衛産業再生の重要性

【著者が語る】安全保障に不可欠な防衛関連企業の競争力向上

関 瑶子

太陽のエネルギーを地球上で再現する「核融合」、数千億円を超える費用では換算できないその価値

核融合スタートアップのCEOが語る運転開始までのロードマップ

長野 光

「大丈夫?」という言葉がなぜ危険なのか、インティマシー・コーディネーターが語る気遣いの本質

【著者が語る】インティマシー・コーディネーターの西山ももこが語る撮影現場のリアル

長野 光

本日の新着

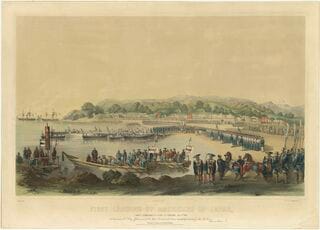

哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質

幕末維新史探訪2026(2)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語②

町田 明広

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?

誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)

髙城 千昭

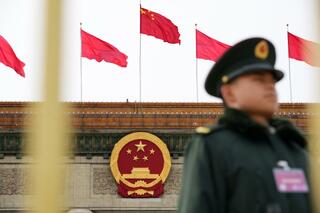

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか

菅原 淳一

【関連銘柄も爆上がり】2035年に6兆円市場に、AI業界が注力するフィジカルAI、日本はロボット大国の地位を守れるか

【生成AI事件簿】変わるゲームのルール、日本が乗り越えなければならない5つの壁と、日本が取るべき3つの戦略

小林 啓倫

世界の中の日本 バックナンバー

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く

菅原 淳一

政治にも実は企業経営にも不向きな生成AI、頼りすぎれば現場は大混乱

伊東 乾

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治

関 瑶子

「ヒロシマのタブー」避け、硬直化し定型化した語りで「核兵器なき世界」を実現できるのか

宮崎 園子

2026年、重要性増す社会的情動スキルとステージマネジャー猪狩光弘の凄技

伊東 乾

AIのお試し期間は2025年で終了、2026年に顕在化する5つのトレンドとAIで稼ぐ企業・コストになる企業を分ける差

小林 啓倫