家計金融資産に占める外貨性資産は100兆円超に、通貨安とインフレの裏側で進行する貯蓄からの「逃避」

【唐鎌大輔の為替から見る日本】若年世代で強まる資産運用の意欲、円建て資産のままではリスクという防衛意識も

2025.4.3(木)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

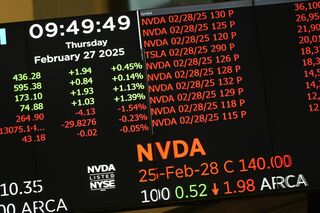

アメリカ「解放の日」は株式市場「崩壊の日」、トランプ関税の翻意を促せるのは金融市場の下落圧力だけか

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

アメリカ「解放の日」は株式市場「崩壊の日」、トランプ関税の翻意を促せるのは金融市場の下落圧力だけか