トランプ大統領の名代として対日交渉に当たるベッセント財務長官(写真左)(写真:ロイター/アフロ)

トランプ大統領の名代として対日交渉に当たるベッセント財務長官(写真左)(写真:ロイター/アフロ)

(唐鎌 大輔:みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト)

日本は何を差し出し、何を得るのか

既報の通り、4月17日、対米関税協議の日本側責任者となる赤沢亮正経済財政・再生相が渡米し、ベッセント米財務長官と会談を持つと報じられている。

事前報道では為替(円高誘導)が争点になっているかのような印象だが、論点は多岐にわたる。むしろ、為替問題の所管は加藤勝信財務相であることを踏まえれば、今回はそれ以外の争点で、数多くの見出しが飛び交う可能性が高いのではないだろうか。

いずれにせよ、相互関税の執行猶予期間である90日間において、日本はそれを回避するための方策を練る必要がある。安全保障面で完全に米国に依存している日本の立場に照らせば、なんらかのギフトを差し出すということになるだろう。

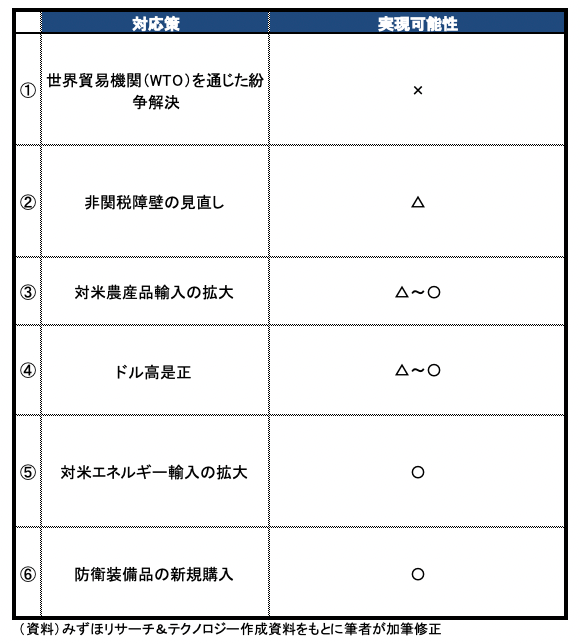

図表①では政府がトランプ関税を回避・緩和するにあたって、考えられる論点を5つ挙げ、筆者の考える実現可能性の順に列挙している。

【図表①】

結論から言えば、現時点で決定打と言える論点はなく、各論点の譲歩度合いに応じて総合的な判断が下されるとしか今は言いようがない。

足もとでは④への注目度が相対的に高まってはいるものの、これは既に円高が進んでいる現状を踏まえ、メディアが針小棒大に報じている感も否めない。少なくとも、実際にベッセント財務長官が直接的に円高誘導を求めたという事実は今のところはない(この点は後述する)。

また、本来、①に示すように、WTO(世界貿易機関)加盟国同士の紛争はWTO上級委員会に裁定を委ねるのが筋である。もっとも、2019年12月以降、米国が委員の再任・信認を拒んでおり、既存委員の任期切れに伴って現在は機能不全に陥っている。

見通せる将来においてその機能の復元は期待できず、この選択肢は検討に値しない。自国の利益にかかわる論点を国際機関に委ねて解決するという発想は、もう随分前から米国にはないのである。

残る選択肢である②非関税障壁の見直し、③対米農産品輸入の拡大、④ドル高是正、⑤対米エネルギー輸入の拡大、⑥防衛装備品の新規購入をどう考えるべきか。まずは貿易取引に直接関連する④以外の論点を整理してみたい。