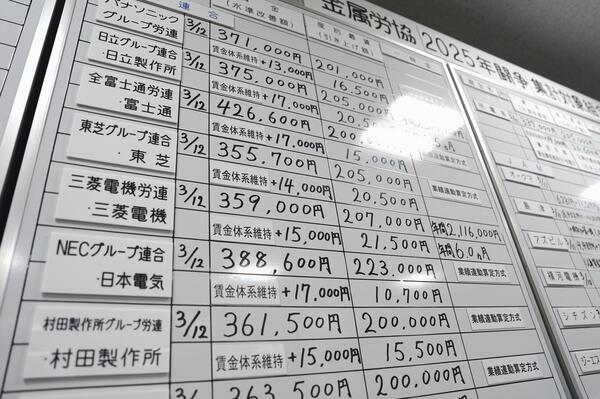

今年の春闘は満額回答が相次いだ(写真:共同通信社)

今年の春闘は満額回答が相次いだ(写真:共同通信社)

賃上げや初任給の大幅アップなど、若者を取り巻く明るい話題が増えている。ミドル・シニアになった就職氷河期世代にとっては、うらやましい限りかもしれない。だが、本当に若者は恵まれているのだろうか。「FIREしたい」エコノミストとして注目を集めた、元・日銀で現在はみずほリサーチ&テクノロジーズのチーフアジア経済エコノミストを務める河田皓史氏が、厳しい現実をデータから読み解く。

(河田 皓史:みずほリサーチ&テクノロジーズ チーフアジア経済エコノミスト)

まるで初任給バブル

今年の春闘(春季労使交渉)でも大幅な賃上げが実現しつつある。

4月3日に公表された連合の第3回集計によると、組合員数300人以上の大企業の賃上げ率(ベースアップ+定期昇給)は5.44%と2年連続で5%台に乗せている。組合員数300人未満の中小企業についても、5.00%と大企業に近い伸び率となっており、前年同時期(4.69%)をはっきりと上回っている。

2023~24年は大企業と中小企業の賃上げ率の格差が拡大してきた。だが、2025年はこうした格差拡大の動きにある程度ブレーキがかかった格好といえる。

こうしたデータをみると、これまで大企業中心だった高水準の賃上げが中小企業にも広がり、いよいよ労働者全員の賃金が上がる時代になってきたようにも思える。しかし、実際には「自分の賃金はそんなに上がっていないのだが…」と感じるビジネスパーソンも少なくないだろう。

この点については、最近の賃上げが若年層に手厚いものとなっている(逆に言えば、中高年層には「渋い」ものとなっている)ことが影響しているかもしれない。

こうした若手重視の賃上げ傾向の中でも特に目立つのは、「初任給」の大幅アップだ。

大手企業では初任給30万円台が相次ぐ(図:共同通信社)

大手企業では初任給30万円台が相次ぐ(図:共同通信社)

筆者が新卒で就職した2010年頃の大卒初任給は20万円程度が多かった印象がある。ひるがえって最近は、初任給30万円台の大企業が続出している。30代後半の筆者世代にとってすら驚異的な数字だ。ましてや、筆者の世代よりも初任給が低かった世代(現在50代半ば以上の人)にとっては、まさに隔世の感があるだろう。

こうした「初任給バブル」にも思える状況に対して、違和感や懸念を持つ人も多いのではないか。そうした感覚の背景には、大きく2つの要素があるのではないかと推測する。