2024年3月の春闘集中回答日(写真:共同通信社)

2024年3月の春闘集中回答日(写真:共同通信社)

2025年春入社の新卒初任給を大幅にアップする動きが広がっている。大詰めを迎えている春闘でも、連合(日本労働組合総連合会)が「5%以上」の賃上げを要求する方針を掲げ、6日に公表した賃上げ要求の平均は6.09%と32年ぶりに6%を超えた。高まる「賃上げ」ムードに多くの読者が給料アップに期待を膨らませているかもしれない。だが、現実はそう甘くはない。特に就職氷河期世代をはじめとする中高年社員には厳しい状況が待ち受けている。その理由を2回に分けて解説する。

(藤井 薫:パーソル総合研究所 上席主任研究員)

>>(前編から読む)ユニクロ、カプコン…相次ぐ初任給大幅アップで先輩社員の給与はどうなる?「自分も」の甘い期待はほぼ裏切られる

そもそも「賃上げ」とは何か

賃上げは、その中身を定期昇給(定昇)とベースアップ(ベア)に分けて考える必要がある。

定昇は、例えば「2等級で人事評価がBであれば5000円昇給」というように、給与制度によって昇給額が定められている。その意味で定昇は「制度昇給」であり、労使交渉で決まるわけではない。

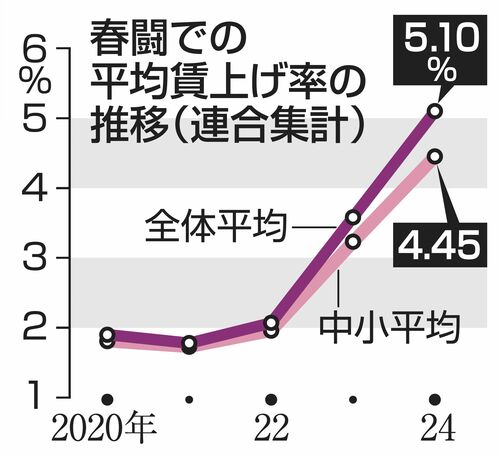

春闘での平均賃上げ率の推移(連合集計)(グラフ:共同通信社)

春闘での平均賃上げ率の推移(連合集計)(グラフ:共同通信社)

一方、ベアは労働組合があれば、労使交渉によって決まる。ただし、ベアそのものを交渉するわけではなく、賃上げから定昇を差し引いた残りがベアの原資になる。

「労使交渉で決まった賃上げ原資5%-制度昇給2%=ベア原資3%」というわけだ。制度昇給分だけしか賃上げ原資がなければ、ベアはゼロになる。

ここで気になるのが、初任給引き上げとその調整のための原資がベアに含まれるのかどうかだ。

理論上は、初任給の引き上げはベースアップ以外の何物でもない。とすると、初任給調整の対象になる社員数次第ではあるが、ベア原資のうちの相当な割合が初任給調整に費やされて、他の社員に回らないということも考えられる。

初任給調整原資をベア原資に含めるか外数にするかは、各社の判断になるので一概には言えないものの、あり得ない話ではない。

ここでもう一つ、基本的な話をしておこう。