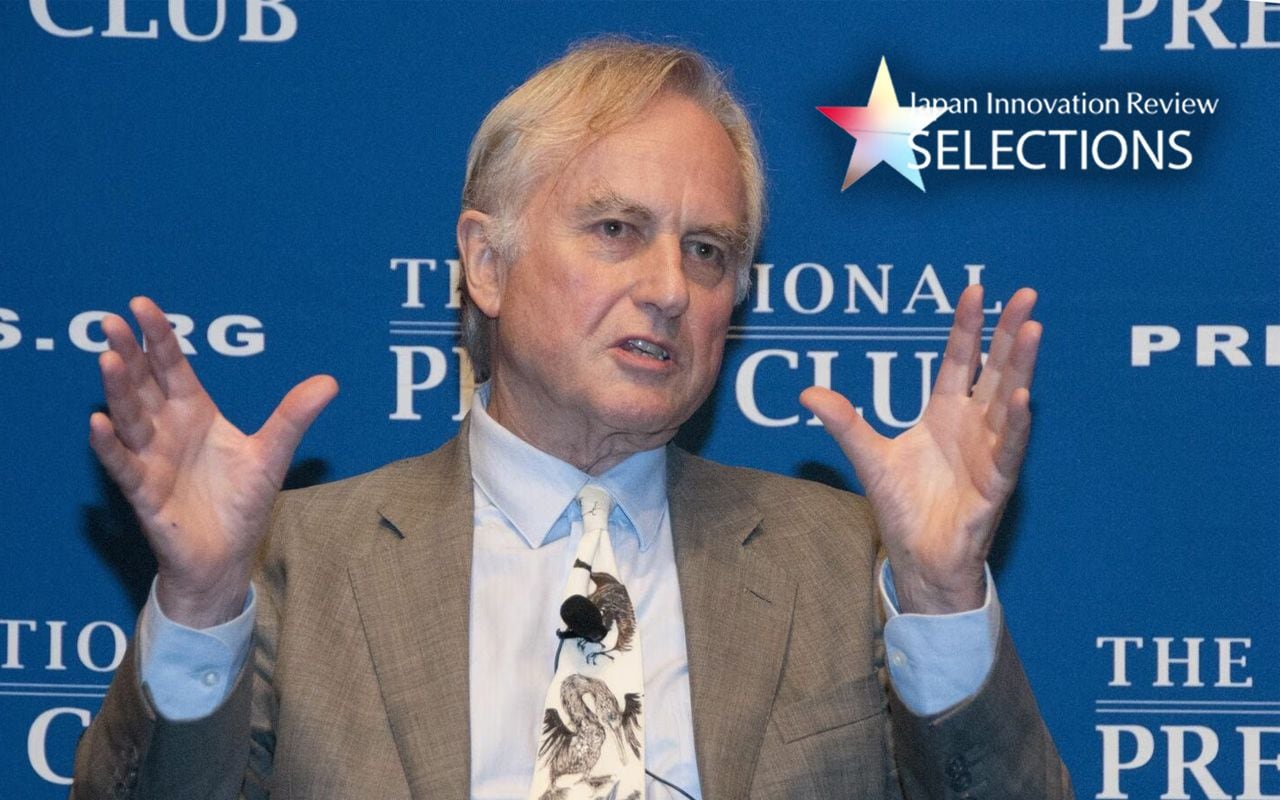

進化生物学者のリチャード・ドーキンス

進化生物学者のリチャード・ドーキンス写真提供:Al Teich / Shutterstock.com

大企業の経営幹部たちが学び始め、ビジネスパーソンの間で注目が高まるリベラルアーツ(教養)。グローバル化やデジタル化が進み、変化のスピードと複雑性が増す世界で起こるさまざまな事柄に対処するために、歴史や哲学なども踏まえた本質的な判断がリーダーに必要とされている。

本連載では、『世界のエリートが学んでいる教養書 必読100冊を1冊にまとめてみた』(KADOKAWA)の著書があるマーケティング戦略コンサルタント、ビジネス書作家の永井孝尚氏が、西洋哲学からエンジニアリングまで幅広い分野の教養について、日々のビジネスと関連付けて解説する。今回は、進化生物学者リチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』を取り上げる。ダーウィンの進化論では説明できなかった、生き物が自分を犠牲にして仲間を助ける行動。その謎を解き明かし、私たちの生命観を大きく変えた理論とは?

説明できなかった働きバチの利他的行動

前回、ダーウィンの『種の起源』を紹介したが、実は進化論には説明できない現象があった。働きバチは仲間を守るために巣を襲う敵を針で刺す。しかし、針で刺すと、働きバチは内臓が体外にもぎ取られて死んでしまう。また働きバチはすべて不妊なのに、女王蜂や幼虫の世話をセッセと行う。こうした行動は、自分という個体を犠牲にしている。

ダーウィンの進化論では、ある遺伝子が促す特定の行動で、その個体の生存確率がわずかでも高くなる場合、膨大な世代を経てその個体の遺伝子が子孫に代々受け継がれ、その個体が持つ遺伝子が主流となり、生物は進化する、と考える。

しかし、働きバチの利他的行動を促す遺伝子は、その個体の死をもたらすので子孫には受け継がれないはずなのに、この利他的行動は代々受け継がれている。ダーウィンの進化論は、この現象を説明できなかった。そこで登場したのが、進化生物学者リチャード・ドーキンスである。彼はこう言った。

「生物は、利己的な遺伝子の乗り物に過ぎない」

「生物の利他的行動は、この利己的な遺伝子のおかげだ」

ドーキンスの遺伝子中心の考え方は、従来の生命観とは真逆。このため誤解を招き、当初風当たりも強かった。