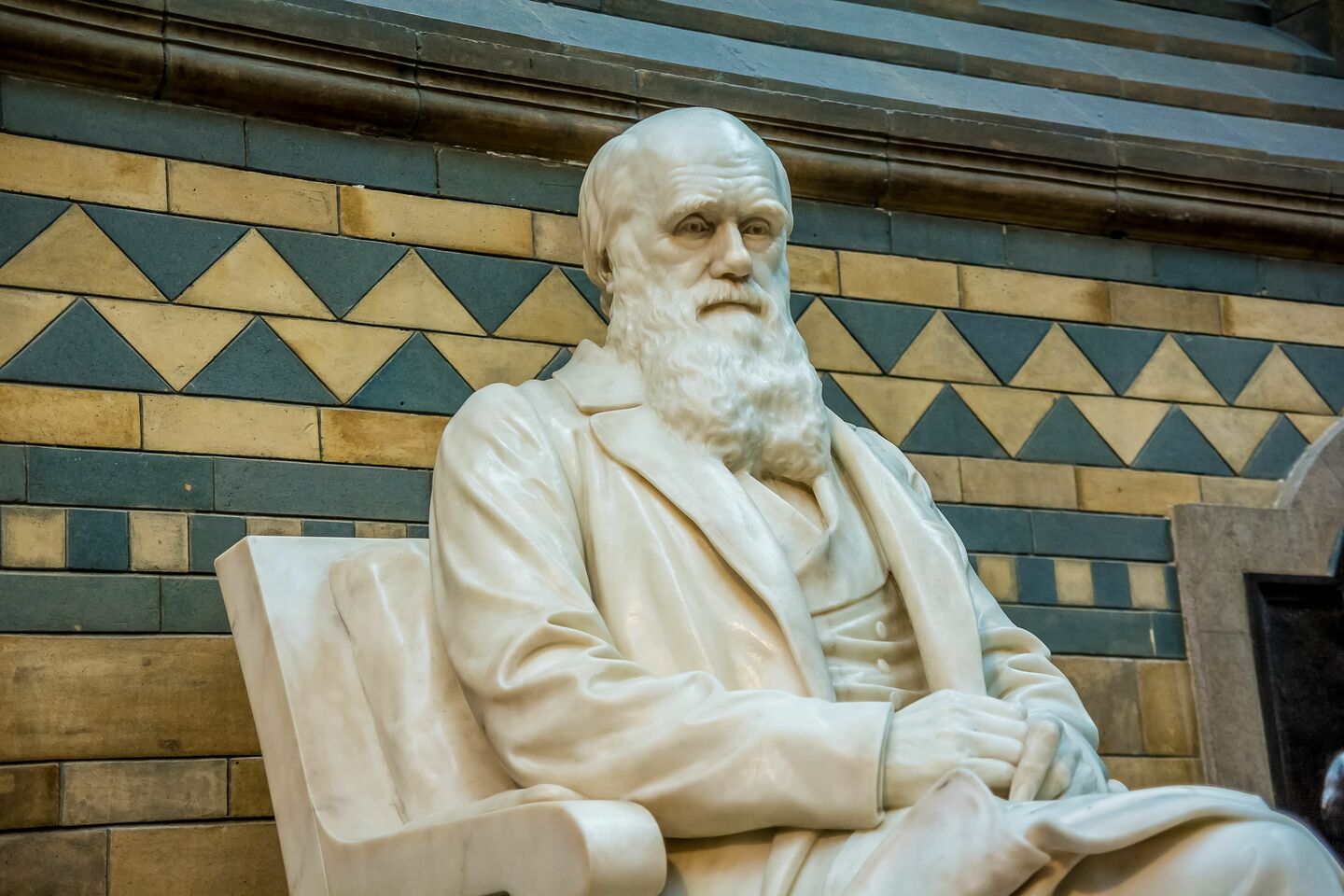

ロンドン自然史博物館内に設置されているチャールズ・ダーウィンの像

ロンドン自然史博物館内に設置されているチャールズ・ダーウィンの像写真提供:elRoce / Shutterstock.com

大企業の経営幹部たちが学び始め、ビジネスパーソンの間で注目が高まるリベラルアーツ(教養)。グローバル化やデジタル化が進み、変化のスピードと複雑性が増す世界で起こるさまざまな事柄に対処するために、歴史や哲学なども踏まえた本質的な判断がリーダーに必要とされている。

本連載では、『世界のエリートが学んでいる教養書 必読100冊を1冊にまとめてみた』(KADOKAWA)の著書があるマーケティング戦略コンサルタント、ビジネス書作家の永井孝尚氏が、西洋哲学からエンジニアリングまで幅広い分野の教養について、日々のビジネスと関連付けて解説する。今回はダーウィンの『種の起源』を取り上げる。今なお数多くの誤解がつきまとう名著から、われわれが本当に学ぶべきことは何か?

ダーウィン『種の起源』が誤解だらけの理由

名著と呼ばれる本の中には、広く誤解されているものが少なくない。実際には読まれないまま、間違ったイメージが一人歩きしているケースが多いのだ。ダーウィンの歴史的名著『種の起源』もそんな一冊だ。こんな話を聞いたことはないだろうか?

「キリンの首は、高い樹にある葉を食べようと努力して首が伸び、その子も努力して首が伸び続けた結果、進化して長くなった」

これは大間違いだ。親が努力して獲得した資質は、子どもには遺伝しない。こんな話もよく聞く。

「ダーウィンによると、猿が進化して人間になった」

ダーウィンはそんなことはひと言も言っていない。

このように誤解が多い『種の起源』だが、生物学の必読書である。ダーウィンの進化論からはその後、生態学、地質学、古生物学、動物心理学、動物行動学、系統学などが花開いた。

訳者の渡辺政隆氏も「この書を読まずして生物学を語ることはできない」と述べている。教養は西洋哲学に代表される文系知識だけでなく理系知識も必須であり、その中でも本書は必読書の一つだ。

そんな本書が誤解される理由のひとつは、原書では一文が長く読みにくいからだ。従来の邦訳本は原書に忠実で難解だった。そこでオススメしたいのが、読みやすくなった光文社古典新訳文庫版。ただ、この訳書でも上下巻で計800ページを超える。そこで、今回も本書のハイライトを紹介していこう。