欧州は再軍備に舵を切った(写真:ロイター/アフロ)

欧州は再軍備に舵を切った(写真:ロイター/アフロ)

EU特別首脳会議で「ReArm Europe(ヨーロッパ再軍備計画)」が全会一致で承認されるなど、欧州は軍拡路線に舵を切った。トランプ政権が欧州から距離を置く中、自分たちとウクライナを守るために必要な決断だが、膨大な防衛費は誰がどう捻出するのだろうか。(唐鎌 大輔:みずほ銀行チーフマーケット・エコノミスト)

米国が強いる「欧州の再軍備」

前回のコラム「ドイツでは何が起きているのか?いよいよ緊縮財政を放棄するドイツはアフターメルケル時代に突入」では、にわかにテーマ化する「欧州の再軍備」について、ドイツの視点から詳細に議論した。

こうしたドイツの姿勢変化は、EU(欧州連合)全体の動きと歩調を合わせたものである。

2月12日、米国のトランプ大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談を行って以降、EUとウクライナの頭越しでの停戦協議が進む懸念は日増しに強まっている。

2月28日には、ホワイトハウスでトランプ大統領とゼレンスキー大統領が口論を展開。その後に決定されたウクライナに対する米国からの武器・軍事情報供与の一時停止を経て、欧州の自衛意識は高まるばかりである。

2月12日の電話会談後、米国のヘグセス国防長官は「ウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟は現実的でない」とロシアに寄り添った言動を示すと、停戦後のウクライナの安全保障を保証するためのNATO(北大西洋条約機構)や米軍の関与を否定した上で、「欧州がウクライナ支援の圧倒的割合を負担すべき」との見解を示した。

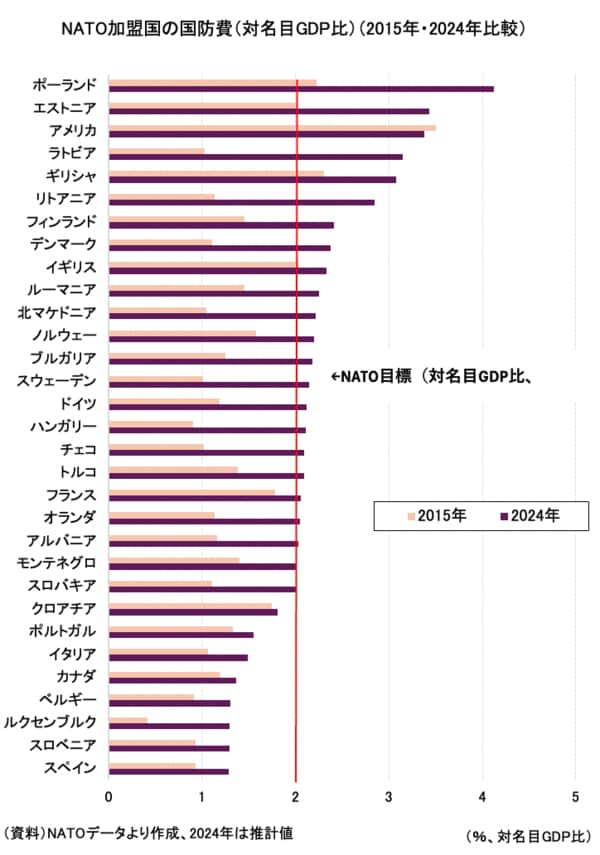

同長官は同盟国との「不均衡な関係」を米国はこれ以上容認するつもりがないとも断じ、国防支出のNATO目標を現状の名目GDP比2%から5%に引き上げることも改めて要求している。

5%は欧州に限らずほとんどのNATO加盟国にとって遠い目標だが(図表①)、欧州として何らかのアクションは急務という情勢にある。

【図表①】

第二次トランプ政権発足前からこうした流れは予見されていたものの、想像以上に展開が速いというのが実情だろう。

ちなみに、ポーランドが既に4%を突破し、これにエストニアも3%以上で続いていることからも分かるように、地理的に切迫感の強い国は備えを始めている。同じ「EU」というくくりでも、防衛に対する当事者意識は全く異なっており、東欧諸国の方が現実を直視していたという評価もできるだろう。