ここで、当時のヴェネツィアの時代背景を知ると、なぜ女子慈善養育院の仕事をしていたかという事情がわかります。

「アドリア海の女王」と呼ばれたヴェネツィアは、ルネサンス時代に東方貿易で得た巨万の富で繫栄を誇っていました。オリエントとの玄関口だったこともあり、アラブ世界の文化も流入し、純粋なローマ・カトリック教でない独自の文化や、レース細工やヴェネチアンガラスのような世界最高峰の美術工芸品、カーニヴァルなど自由で民主的な風土がありました。ヴィヴァルディの時代には東方貿易も陰りが見えていましたが、経済的にピークを過ぎた頃に文化が爛熟するのは、歴史的によくあることです。

当時は「グランドツアー」という青年の王侯貴族たちによる大修学旅行があり、ヴェネツィアも目的地の一つでした。都市景観画家カナレットの、現代でいえばお土産の絵葉書のようなヴェネツィア風景画が飛ぶように売れ、ヴィヴァルディの新譜も土産物になりました。

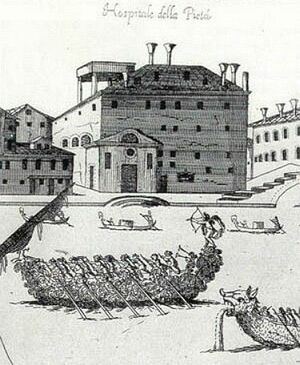

観光地の娯楽としてカーニヴァルやオペラが栄えた享楽的な風潮の中、ひとときの快楽を求める陰で、孤児や婚外子が多数生まれました。この中には王侯貴族の落胤(らくいん)も少なからずいました。その女児たちが女子慈善養育院で育ったのです。清らかな女子たちが奏でる美しい音楽コンサートは、皮肉にも観光の目玉になりました。

ヴィヴァルディが教鞭をとったピエタ女子慈善養育院

ヴィヴァルディが教鞭をとったピエタ女子慈善養育院

父親と二人三脚の音楽活動

〈師匠や仲間〉

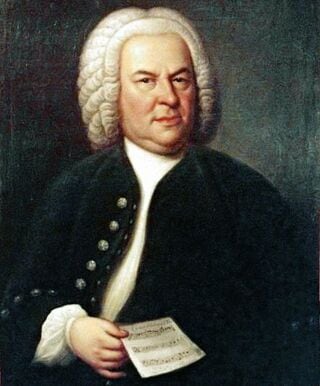

ヴィヴァルディの師匠といえば、やはり父親のジョヴァンニ・ヴィヴァルディです。わが子の才能にいち早く気付き、自らヴァイオリンを教え、仲間たちからも作曲方法などを習わせました。また、自身もヴァイオリンの名手として知られており、ヴィヴァルディが12歳の時には親子で共演しています。18世紀初頭に刊行されたヴェネツィアの旅行案内では、実際に名ヴァイオリニスト親子として紹介されています。

ヴィヴァルディが58歳の時に父親が亡くなりますが、それまで彼を支え続けました。演奏旅行をしたり、息子の作品を写譜したりと、晩年まで共に過ごした記録が残っています。

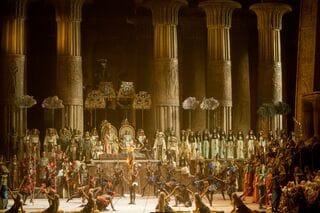

後半の人生においてパートナーとなったのが、歌唱力と演技力に秀でたアンナ・ジローという女性でした。彼女は姉であるパオリーナと共に、ヴィヴァルディと行動を共にし、彼の作曲したオペラのほぼすべてに出演しています。

ジロー姉妹はあくまでビジネスパートナーだったようで、ヴィヴァルディ本人が恋愛関係について否定しています。ただ、聖職者なのに女性を帯同する姿は、世間的にはあまり好ましくなかったようです。