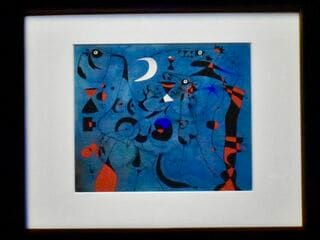

「エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画」展示風景。伊藤若冲《玄圃瑤華》(「瓢箪・夾竹桃」、「薊・粟」)48図のうち4図 明和5年(1768) 東京国立博物館

「エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画」展示風景。伊藤若冲《玄圃瑤華》(「瓢箪・夾竹桃」、「薊・粟」)48図のうち4図 明和5年(1768) 東京国立博物館

(ライター、構成作家:川岸 徹)

江戸時代の人々は「黒」に対して何を見出し、何を感じていたのだろうか。様々なテーマから江戸絵画における「黒」を探究し、その魅力に迫る展覧会「エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画」が板橋区立美術館で開幕した。

日本美術の「黒」はおもしろい

「黒」はおもしろい色だ。黒星、黒歴史、ブラック企業、ブラックマーケット……。黒は悪いことや忌むべきことの比喩として使われる一方で、格式ある場では黒いタキシードが好まれ、柔道で有段者が締めているのも黒帯だ。日本では「艶のある黒い髪」は若さと美しさを示す表現として古くから使われてきた。

そんな「黒」は、日本美術の世界でも「おもしろい色」だと板橋区立美術館・印田由貴子学芸員は言う。「日本美術では描く対象物と背景との間を区切るために、目に見えない黒色の線、つまり輪郭線が用いられてきました。実在しないものは描かないという西洋絵画のルールとは異なる、東アジア独自の技法といえます。水墨画にもまた、東アジア特有の感覚が見られます。日本人なら墨一色で描かれた竹を見て“竹だ”と認識できますが、西洋人は“本当に黒い竹があるのか?”と疑問をもつ人がいるそうです」

そんな黒のおもしろさに惹かれ、展覧会としてカタチにしたのが「エド・イン・ブラック 黒からみる江戸絵画」展。会場となる板橋区立美術館の所蔵品をはじめ、東京国立博物館、千葉市美術館など全国各地の美術館・博物館から作品を集め、約70点の出品作を通して黒の表現方法、魅力、さらに制作当時の文化や価値観を探っていくという。