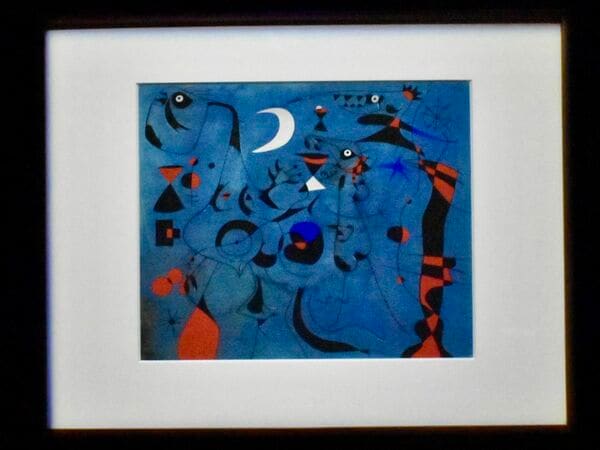

「ミロ展」展示風景。《カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち》 1940年 フィラデルフィア美術館蔵

「ミロ展」展示風景。《カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち》 1940年 フィラデルフィア美術館蔵

(ライター、構成作家:川岸 徹)

20世紀を代表する画家ジュアン・ミロ。90歳まで新しい表現へ挑戦し続けたミロの芸術を包括的に紹介する展覧会「ミロ展」が東京都美術館で開幕した。

“ご近所”だったミロとピカソ

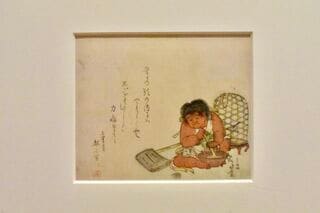

「ミロ展」展示風景。《自画像》1919年 パリ・国立ピカソ美術館蔵

「ミロ展」展示風景。《自画像》1919年 パリ・国立ピカソ美術館蔵

1893年、スペイン・カタルーニャ州に生まれたジュアン・ミロ(1893~1983)。同じくスペイン出身の芸術家パブロ・ピカソと並んで20世紀を代表する巨匠として知られているが、2人は幼い頃から深い縁で結ばれていた。そもそもミロの実家(クレディト小路4番地)とピカソの実家(マルセ通り3番地)は500メートルほどの距離。2人の母親は友達だったという。

一回り年上のピカソは、ミロより先にパリで名声を獲得。1917年、ミロはバルセロナにピカソが舞台装飾や衣装のデザインを担当したバレエ・リュスの公演を見に行ったが、内気な性格が災いし、同郷の偉大な先輩に声すらかけられなかったという。

その後、ミロはピカソの後を追うように、1920年に渡仏。ピカソはミロを自宅に招き、制作についての助言を与えるなどして、友好関係を深めていく。その友情は生涯にわたって続き、1973年にピカソが亡くなった時のミロの落胆ぶりは相当なものだったという。ミロは参加していた晩餐会の席で、「ピカソが亡くなったんだぞ、私の友人がいなくなってしまったんだ。彼に黙祷を捧げようではないか」と声をあげたという。あの温厚で寡黙と知られるミロが、である。

そんなミロの創作に対する姿勢も、ピカソとよく似ている。ピカソは「青の時代→バラ色の時代→キュビスムの時代→新古典主義の時代→シュルレアリスムの時代」と生涯のうちに何度もスタイルを変遷させた画家として知られているが、ミロも同様に、激動の1900年代を映す鏡のように画風を頻繁に変えた。絵画だけでなく、彫刻や舞台美術の制作に取り組んだという共通点もある。東京都美術館で開幕した『ミロ展』では、世界各国から集めた初期から晩年までの作品約100点を紹介。ミロの創作活動の変遷を各時代の代表作とともに辿っていく。