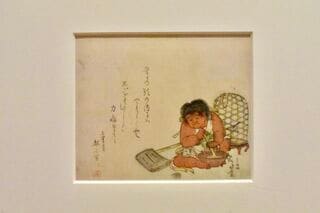

「おかえり、ヨコハマ」展示風景。奈良美智《春少女》2012年 横浜美術館蔵

「おかえり、ヨコハマ」展示風景。奈良美智《春少女》2012年 横浜美術館蔵

(ライター、構成作家:川岸 徹)

2021年3月から大規模改修工事のため休館し、昨年11月から一部開館していた横浜美術館が全館オープン。リニューアルオープン記念展「おかえり、ヨコハマ」が開幕した。

リニューアルで何が変わったか

1989年、建築家・丹下健三の設計により誕生し、みなとみらいエリアのシンボルとして親しまれてきた横浜美術館。2021年から3年にわたる大規模改修工事が行われてきたが、2月8日、ついに全館オープン。昨年3月から6月まで横浜トリエンナーレの会場として使用され、さらに11月1日より一部開館してきたが、その全貌が明らかになった。

横浜美術館の蔵屋美香館長は、横浜美術館のリニューアルについてこう話す。

「3年にわたる休館中、わたしたちは検討プロジェクトを立ち上げ、これからの美術館の姿について考えました。たどり着いたのは、いまやどの美術館、博物館にも求められる多様性という課題に、横浜らしいやり方で応える、という結論です。

世界に開かれた貿易港である横浜にはさまざまな人が訪れ、新しい文化や情報をもたらします。それは豊かな出会いですが、一方で衝突や摩擦を生み出すことにもなります。終戦後、横浜にはGHQの総司令部が置かれ、一時10万人の占領軍駐兵が駐留しました。赤線や遊廓も生まれました。そうした宿命を背負いながら、女性たちは必死で時代を生き抜いたのです。

今、世の中はたいへんな状況です。紛争や戦争が起こり、ネット上では叩き合いが絶えません。そうした状況をアートで解決することができるのでしょうか? 私はできないことではないと思います。アート作品は異なる時代や地域に生きる人々が、いろいろな考えに基づいてつくったもの。知らない人がつくったものを、耳を澄まして、心を開いて、一生懸命鑑賞する。そんな謙虚さをもてば、人はやさしい心を育んでいけるのではないでしょうか」

では、横浜美術館はリニューアルによってどこがどのように変わったのか? ひとことで言えば、横浜美術館は「より開かれた場所」になった。小さな子供や子育て中の人、高齢者……、だれもが思い思いに過ごせるやさしい空間。特に子供たちを大切にする思いが強いように感じる。「無限の可能性をもつ子供たちが、アート作品を思いがけず見て、こういう道もあるんだと気づいて、思わぬ方向に未来の道がひらけたりする。美術館というのはそういう場所であってほしいと願っています」(蔵屋館長)

「おかえり、ヨコハマ」展示風景 ルネ・マグリット《王様の美術館》1966年 横浜美術館蔵 子どもの目線でもよく見えるよう、作品前には低い椅子が置かれている

「おかえり、ヨコハマ」展示風景 ルネ・マグリット《王様の美術館》1966年 横浜美術館蔵 子どもの目線でもよく見えるよう、作品前には低い椅子が置かれている

その思いがいたるところで具現化されている。今回のリニューアルでは、エントランスホール「グランドギャラリー」を中心にした空間を「じゆうエリア」と名付け、無料エリアとして開放。飲み物を飲みながらおしゃべりを楽しめる「まるまるラウンジ」や小さな子供たちが靴をぬいで遊べる「くつぬぎスポット」が新設された。授乳室の数が増え、これまで3階にあった美術図書室は気軽に利用できるよう2階に移されている。椅子やテーブルなどの什器やサイネージのキーカラーはピンク。穏やかな淡いピンク色は、目と心にやさしい。