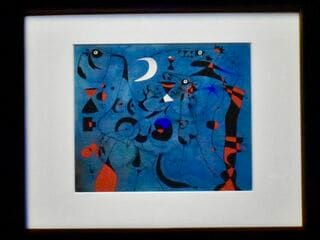

「ヒルマ・アフ・クリント展」展示風景、東京国立近代美術館、2025年

「ヒルマ・アフ・クリント展」展示風景、東京国立近代美術館、2025年

(ライター、構成作家:川岸 徹)

死後70年を経て、世界がようやく発見した画家ヒルマ・アフ・クリント。彼女の作品は米ニューヨークのグッゲンハイム美術館で大きな評判を呼び、英ロンドンのテート・モダンなど世界各国の名門美術館が競い合うように展覧会を開催している。アジア初の大回顧展「ヒルマ・アフ・クリント展」が東京国立近代美術館で開幕した。

21世紀に、ついに大ブレイク

今春、最も重要といえる展覧会が東京国立近代美術館で開幕した。スウェーデン出身の女性画家ヒルマ・アフ・クリント(1862-1944)の大回顧展だ。「誰、それ? 初めて聞く名前」という人も少なくはないだろう。だが、勉強不足だと気にする必要はまったくない。

本展の企画を担当した東京国立近代美術館美術課長・三輪健仁氏は話す。「ヒルマ・アフ・クリントは作品やノートなどの資料をすべて甥に預け、“死後20年は作品を公開しないでほしい”と希望していたと言い伝えられています。

彼女の名は長く埋もれ、ようやく没後40年が経過した1986年に、ロサンゼルス・カウンティ美術館で行われた「芸術における霊的なもの——抽象絵画1890-1985」展でいくつかの作品が紹介されます。ただし、これもアフ・クリントの名を美術史に定着させるまでには至りませんでした。それが21世紀に入って急速に評価が高まり、現在大ブレイクしているのです」

ブレイクのきっかけは2013年にストックホルム近代美術館で開幕し、ヨーロッパを巡回した「ヒルマ・アフ・クリント:抽象のパイオニア」展。アフ・クリントの画業の全貌を明らかにする試みで、今日の評価が形成される礎となった。そして2018年、ニューヨークのグッゲンハイム美術館で開催された回顧展「ヒルマ・アフ・クリント:未来のための絵画」で一気にブレイク。同展はグッゲンハイム美術館史上最大となる60万人以上の動員を記録した。

ヒルマ・アフ・クリントは一躍“時の人”となり、伝記やカタログ・レゾネ、関連書籍が次々に刊行。世界各国で展覧会が相次いで開催され、2019年には映画『見えるもの、その先に ヒルマ・アフ・クリントの世界』も制作されている(日本公開は2022年。現在、展覧会開催に合わせてユーロスペースで再上映。配給:トレノバ)。そうした状況の中、東京国立近代美術館も5年前に展覧会の開催に向けて動き出したが、「その時点で、先々まで世界中で展覧会の予定が詰まっていたため、やっと今回の実現になりました」(三輪健仁氏)という。