弦楽器の音楽を発展させ、協奏曲のスタンダードを確立

〈功績・使命〉

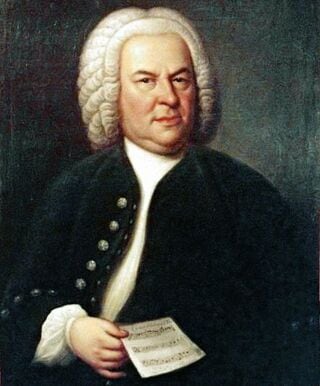

没後、長い間忘れられていたヴィヴァルディが「発掘」されたのは、バッハによる研究がきっかけでした。

バッハは、ヴィヴァルディの作品をリスペクトして、いくつかの編曲を手掛けました。そのため、バッハがロマン派の時代に再発見されると、はじめはバッハの編曲力に注目が集まっていましたが、やがて研究が進むにつれ、1926年にヴィヴァルディによる大量の手稿が発見され、20世紀にヴィヴァルディはイタリアの巨匠として見直されたのです。

500曲以上もの協奏曲を作った「協奏曲の父」であるヴィヴァルディの功績とは、一体何だったのでしょうか。それは、弦楽器のための音楽を発展させたことでした。

彼は、弦楽器の演奏にさまざまな新しいスタイルと技術を導入し、あいまいだった協奏曲のスタンダードを確立したのです。これは、ヴァイオリンがちょうどこの時期に改良された時代背景や、ヴェネツィアが器楽発展や音楽出版の中心地だったお国柄も関係しています。ルネサンス時代には声楽中心の音楽から、バロック時代には器楽の発達により器楽中心の音楽が登場してきたのです。

ヴィヴァルディは、オペラ序曲の「急―緩―急」のスタイルを採用して、協奏曲を3楽章にする基本構造を作りました。テンポの速い第1楽章ではソロと合奏を交互に共演させ、ゆったりとした第2楽章で一呼吸おいてから、再び軽快なアップテンポの最終楽章へとクライマックスを持っていく、という手法です。

一人の演奏家を主役にさせたソロ・コンチェルト(独奏協奏曲)という、今では当たり前のスタイルも当時は斬新でした。《四季》を聴いても、これらのスタイルを採用しているのがわかります。

存命中は野心もあってか、50ほどのオペラを作りました。オペラの作曲や劇場のマネージャー役である興行師は、成功すれば多額の収入が得られるチャンスがあったからです。そのオペラも、ヴィヴァルディの作品では器楽が映える内容になっているのが特徴です。

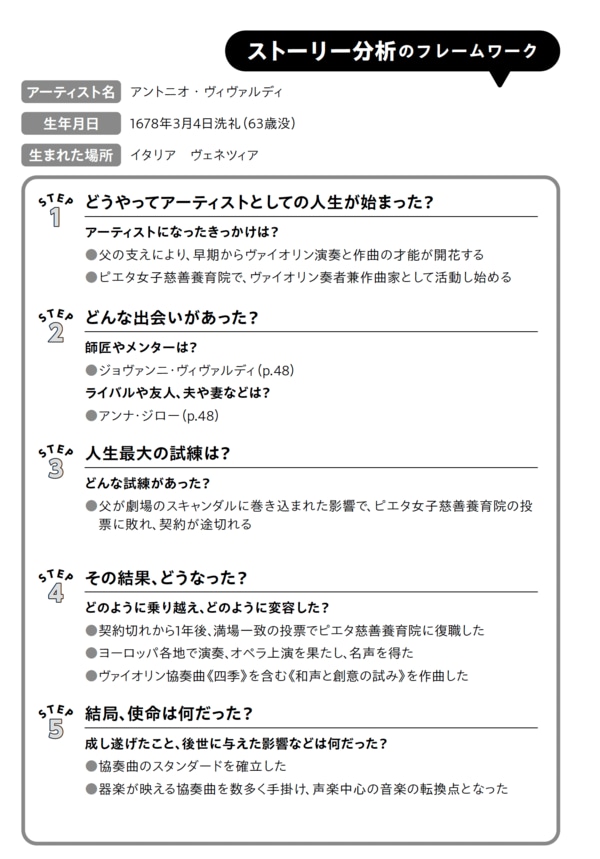

ストーリー分析のフレームワーク(書籍より)

ストーリー分析のフレームワーク(書籍より)