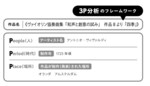

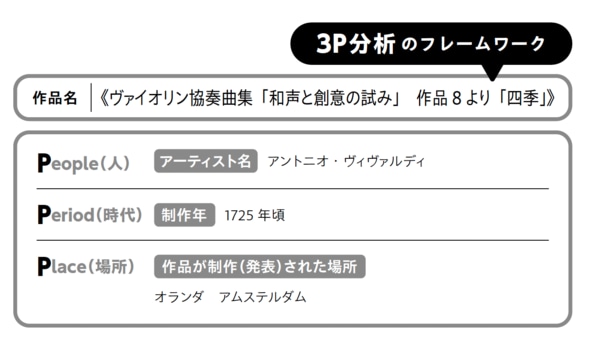

3P分析のフレームワーク(書籍より)

3P分析のフレームワーク(書籍より)

数あるヴァイオリン協奏曲の中でも、ヴィヴァルディの《四季》は特に人気の曲です。もともとは全12曲で構成された曲集の第1~4曲です。ヴィヴァルディの円熟期に作られました。

特徴は、のちの協奏曲のスタンダードとなった形式を確立したことと、各章にソネット(14行詩)が添えられており、各曲をまるで耳で味わう絵画のように、詩情豊かに表現していることです。ドラマチックな曲調と「標題(タイトル)」をつけるこの形式は、のちの大勢のロマン派に受け継がれていきます。

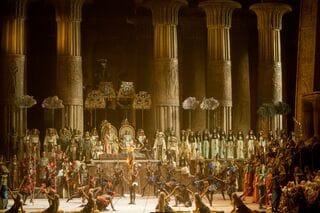

《春》は、鳥のさえずりや穏やかな牧羊、犬の鳴き声、牧笛といった牧歌的で歓喜あふれる描写が印象的です。

《夏》は、気だるい蒸し暑さをハエや羊飼いの嘆きなどで表し、第3楽章の雷鳴がとどろく様子がインパクト大です。

《秋》は、歌って踊る村人や狩りの場面で豊穣の季節を表現しています。

《冬》の寒さに凍える様子は、震えや足踏みの音でわかります。

これまでになかったスピーディーなソロヴァイオリンが織りなすこれらの色彩の表現は、当時大変斬新なものでした。「対比」を強調する劇的で色鮮やかな旋律で、バロック音楽らしさ満載の代表作です。