ピエタ女子慈善養育院の投票に敗れ、1年間契約が途切れる

〈人生の試練〉

ピエタ女子慈善養育院に大きな貢献をしていた時、1年間契約が途切れてしまうことがありました。契約が途切れた原因の一つに、興行師(オペラのマネージャー)でもあった父親が劇場のスキャンダルに巻き込まれたことが挙げられます。この件は裁判にまで発展しました。訴訟を起こした貴族の音楽家ベネデット・マルチェッロは、のちにヴィヴァルディを「聖職者なのに(もっとも世俗的な)オペラの作曲にうつつを抜かした者」と批判した人物です。

結果的にこの後、ヴィヴァルディは安定した慈善養育院の仕事を離れ、フリーランスの音楽家として1年間活動しました。

貴族や各国の君主に曲を献呈し、グローバルに活躍

〈変容・進化〉

ところが、翌年は満場一致の投票でピエタ女子慈善養育院に返り咲きます。ヴィヴァルディ不在の1年間、彼の重要性が改めて認識されたものと思われます。1713年には辞任した合奏長の代わりに宗教音楽も依頼され、1716年には協奏曲長となりました。

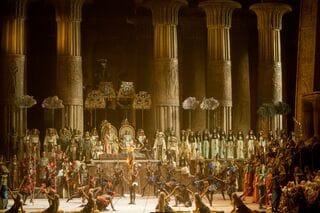

1717年後半からは、モンテヴェルディも仕えたマントヴァに拠点を移し、そこで総督の宮廷楽長に就任しました。ピエタ女子慈善養育院には、毎月協奏曲を2曲郵送するなどの契約が続いていました。宮廷楽長として約2年間在籍した後、ヨーロッパ各国で演奏やオペラ上演などで精力的に活動しており、確固たる地位を築いていきました。

また、貴族や各国の君主に曲を献呈した記録が残っています。ローマ教皇とも二度謁見し、その前で演奏を披露する機会もありました。そのほか、フランス国王でブルボン家のルイ十五世の結婚を祝うための曲を手掛けたり、マリア・テレジアの父であるカール六世に謁見して献呈した曲が気に入られたりするなど、ヨーロッパ諸国を渡り歩きながら十数年にわたって第一線で活躍しました。

この時期、ヴァイオリン協奏曲《四季》を含む《和声と創意の試み》を発表します。この曲が作られた頃がヴィヴァルディの絶頂期でした。

残念ながら、晩年は人気も低下し、経済的困窮、病気の悪化など不運に見舞われ、失意のうちに興行先であるウィーンで客死しています。亡くなった場所が母国ではなかったため、最後は旅行者として貧民墓地に葬られてしまいました。