クリスマスの男女は割り勘禁止、求愛給餌を抑えれば人類は絶滅に向かう

ヒトとサルの求愛行動と愛の伝達手段には類似性がある

2024.12.10(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

セレブや偉人、富豪でもない普通の中高年男性は若い女性と結婚できるのか

50歳差あっても乗り越えるセレブや偉人の年齢差カップル

市川 蛇蔵

妻以外にセックスした女性は1600人、ケネディ元大統領の裏の顔

夫の性癖に辟易したジャクリーン夫人は、夫の暗殺後に男で大富豪に

市川 蛇蔵

トランプだけではない、多くの米大統領は“自由な”セックスがお好き

日本で報道されないヒラリーのセックス・スキャンダルと結末

市川 蛇蔵

歴史教科書には絶対載らない「アメリカ建国の父」その下半身事情

親友の妻を寝取り、奴隷女性とセックスに耽った米国大統領の過去

市川 蛇蔵

カマラ・ハリスは現代のクレオパトラか、日本であまり報じられない男性遍歴

権力を持った爺さんを転がす絶妙のテクニックとは

市川 蛇蔵

本日の新着

言葉を創り、思考を創る…哲学者・西周の最大の功績にして不滅の遺産とは?和製漢語の創造と分類、東アジアへの波及

幕末維新史探訪2026(5)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語⑤

町田 明広

日本円がいまだにこれほど安いのはなぜか?

The Economist

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

【やさしく解説】路線バスの“消滅”、都心でも…深刻な運転手不足、外国人への門戸開放も焼け石に水か

【やさしく解説】路線バス危機

フロントラインプレス

地球の明日 バックナンバー

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴

小林 啓倫

次のAIのブレイクスルーも必ず人間の脳から生まれる、超知能AIシステムを開発するために必要な「心の理論」

長野 光

AIによる世論操作はより深く巧妙に、協調して動くAIチャットボットの群れが生み出す偽世論の脅威

小林 啓倫

ナショナリズムとは何か、どのような条件が揃うとナショナリズムが高揚するのか?世界に広がるナショナリズムの本質

長野 光 | 中井 遼

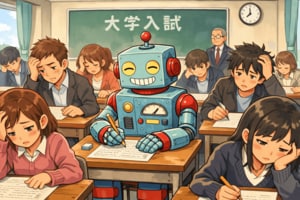

大学入学共通テスト・主要15科目の9科目で満点を獲得、生成AIが入試で満点を取る時代に大学はどう向き合うべきか?

小林 啓倫

竹中工務店はなぜ月面基地の検討を始めたのか?もはや一部の天才のものではない宇宙開発、既に手に届くところにある

関 瑶子 | 佐々木 亮