江戸城 写真/西股 総生(以下同)

江戸城 写真/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

皇居のイメージが強い

江戸城は、日本の城としては最高峰に位置する。

この城は、15世紀の後半に太田道灌が築いて以来、一貫して南関東における最重要の戦略拠点であり、江戸時代には徳川将軍家代々の居城となった。実に260年以上もの間、圧倒的な権勢をもって日本を支配してきた徳川将軍家の本拠なのであるから、江戸城が日本の城の頂点に君臨するのは、当然といえば当然である。

現在われわれが目にする江戸城は、江戸時代の初期、徳川将軍でいうなら家康・秀忠・家光の時期に形成されたものである。比類なき規模を誇るとともに、難攻不落を極めた堅城でもあり、要するに日本一の名城なのである。

などということは、城好きの人ならもちろん知っている(少なくとも知識としては)。けれども特段の城好きではない、ごく普通の人となると、どうだろう。

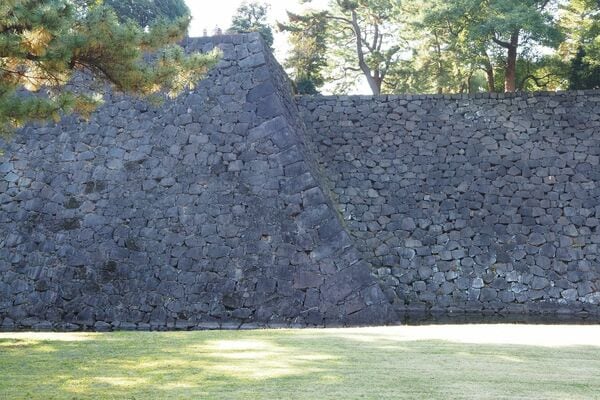

江戸城本丸東側の高石垣

江戸城本丸東側の高石垣

「江戸城? あ、皇居ね」

「行ったことはあるけど、そんなスゴイ城だったっけ?」

あたりが、この城に対する平均的な日本人の認識ではなかろうか。

この城が、かつては徳川将軍家代々の居城で、明治以降は皇居となっていることなど、日本人なら誰しも知っている。いや、本サイトの読者なら、最初に築いたのが太田道灌であることや、年配の人なら「宮城」と呼ぶことなどもご存じだろう。にもかかわらず、江戸城が日本最高の堅城にして名城であり、皇居や都心の公園としてではなく「城としての」見所に溢れていることを認識している人は、さして多くはなさそうだ。

皇居外苑から見た伏見櫓

皇居外苑から見た伏見櫓

たいがいの人は、「日本を代表する名城」といえば、姫路城・熊本城・名古屋城あたりを挙げるにちがいない。そこで、江戸城の名をパッと挙げる人がどのくらいいるだろう? 御三家の城である名古屋城や、一介の大名の城である姫路城・熊本城にくらべて、将軍家の居城が格下などということは、原理的にありえないはずであるにもかかわらず、だ。

いや、城好き・歴史好きの人たちにしても、どの城の本にもそう書いてあるから、江戸城を名城と認識しているにすぎないのではないか。自ら江戸城を丹念に歩いて「むむ、これは比類なき名城堅城だ」と実感できている人が、はたしてどれだけいるだろう。これは、筆者が城好き・歴史好きの人たちと接していて、感じてきたところである。

桜田門。高麗門・渡櫓門とも現存建物である

桜田門。高麗門・渡櫓門とも現存建物である

では、江戸城はなぜ、堅城・名城として認識されにくいのだろう?

第一の理由は、皇居のイメージが強いことにある。徳川将軍家の本拠であった江戸城は、明治維新の際に進駐してきた「官軍」によって占領され、明治天皇が遷幸してきて皇居(宮城)となり、現在に至っている。

以来、皇居の本体は西の丸にあるものの、江戸城の主要部はまるごと宮内庁の管轄下に置かれていて、本来の城の中枢部である本丸・二の丸・三の丸は、現在は「皇居東御苑」として一般に公開されている。皇居のお庭の一部を一般国民にも公開している、というていなのである。

二の丸にて。江戸城中心部は「皇居東御苑」として公開されている

二の丸にて。江戸城中心部は「皇居東御苑」として公開されている

したがって、江戸城の中心部=皇居東御苑に入るためには、入口(城門)のところで皇宮警察による手荷物検査を受けなければならない。三の丸に入場する際に手荷物検査が必要な城なんて他にないから、入る側はどうしても「皇居の一部を拝観する」心構えになってしまう。城としてのイメージが、後ろに退いてしまうのだ。

次に第二の理由として、やはり天守がないことを挙げざるをえない。もともと江戸城の本丸には日本最大の天守が建っていたのだが、明暦の大火(明暦3年・1657)で消失したのちは再建されなかった。

明暦の大火ののち天守再建が計画されたが、天守台の石垣が築かれたのみで終わった

明暦の大火ののち天守再建が計画されたが、天守台の石垣が築かれたのみで終わった

結果として江戸城は、江戸時代の大半を「天守のない城」として過ごし、現在に至っている。「天守のない城」など全国にはいくらでもあるし、天守がないことと城そのものの価値は別である。とはいえ、一般の人には「城=天守」のイメージが根強いので、天守のない江戸城はどうしたって地味に見えてしまう。