江戸城伏見櫓 撮影/西股 総生(以下同)

江戸城伏見櫓 撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

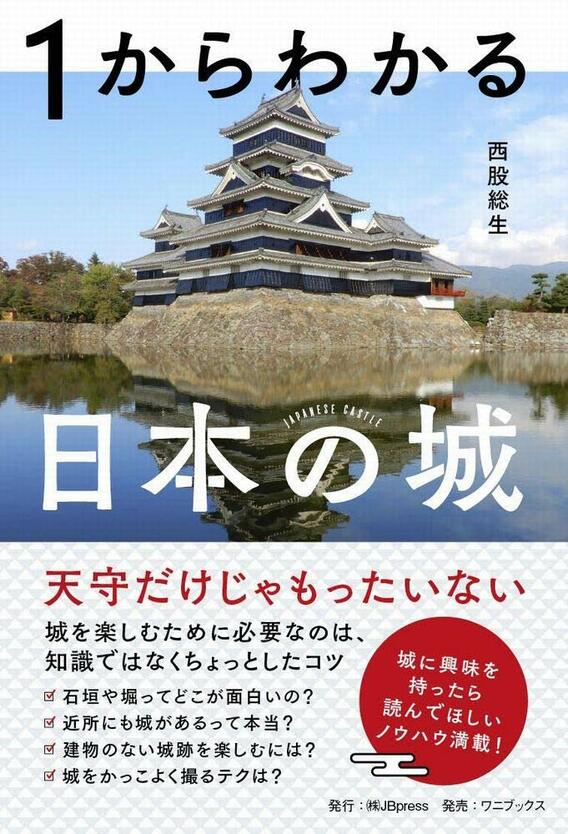

江戸城は「双頭の巨龍」

江戸城といえば皇居であるが、皇居そのものは西の丸に宮殿(儀式などを行う建物)や宮内庁が、その外側にある吹上に御所が置かれていて、本丸・二の丸・三の丸の大半は「皇居東御苑」として一般に公開されている。

東御苑への出入り口として開かれているのは、大手門・平河門・北拮橋(はねばし)門の3箇所で、ここで手荷物検査を受ければ原則、誰でも入ることができる。一方、皇居エリアの出入り口である西の丸大手門(皇居正門)や坂下門、吹上の乾門、半蔵門、三の丸桔梗門などは厳重に警備されていて、一般人は通常は出入りできない。

では、なぜ皇居は本丸ではなく西の丸にあるのだろうか?

半蔵門は吹上御所の出入り口として厳重に警備されている

半蔵門は吹上御所の出入り口として厳重に警備されている

この疑問に答える前に、知っておいていただきたいことがある。それは、江戸城が「双頭の巨龍」ということだ。

立地から見ると、江戸城の本丸は、江戸湾(東京湾)に向かって北から張り出してきた台地の先端部に位置している。靖国神社や湯島天神、本郷の東京大学などが乗っている台地である。

これに対して、西の丸は西から張り出してきた別の台地の先端部にあたっている。わかりやすくいうと、新宿方面から伸びてきた台地だ。この台地の先端は、本丸とは200〜300メートルくらいしか離れていないし、本丸とほぼ同じ高さがあるから、本丸を防備する上では都合が悪い。

こういう場所は戦国時代なら、城攻めになった場合でも簡単に敵に占領されないよう、出丸などを築いて対処する。おそらく北条氏時代の後半には、出丸か外郭として防備が施されていたのだろう。それを徳川氏が近世城郭として整備してゆく過程で、西の丸として城域内に取り込んだのである。

吹上の巨大な水堀と土塁。土塁上部は石垣となっている(いわゆる鉢巻石垣)

吹上の巨大な水堀と土塁。土塁上部は石垣となっている(いわゆる鉢巻石垣)

この西の丸、江戸時代には将軍を退いた大御所や、将軍のお世継ぎが暮らす御殿が置かれていた。また西の丸御殿には、本丸御殿が火事で焼けた場合の予備という役割もあった。江戸は火事の多い都市だったので、江戸城の本丸御殿もたびたび火災に見舞われていたからである。

江戸城を「双頭の巨龍」と表現したのは、以上のような理由からである。けれども、それは西の丸が皇居となった「前提」であって、決定的理由ではない。西の丸が皇居となった決定的理由は、幕末から明治維新にかけて江戸城がたどった運命の中にある。

江戸幕府最後の将軍である徳川慶喜が、大政奉還を行ったのは慶応3年(1867)11月で、12月には王政復古が宣言される。年が明けて慶応4年(1868)1月に鳥羽・伏見の戦いがあって幕府軍は敗退、慶喜は大坂城を脱して海路江戸に戻った。

二条城二の丸御殿。最後の将軍・慶喜はここで大政奉還を幕臣や諸大名に伝えた

二条城二の丸御殿。最後の将軍・慶喜はここで大政奉還を幕臣や諸大名に伝えた

新政府軍は、これを追って関東に下り3月には江戸に迫った、しかし、慶喜が恭順に徹して城外に蟄居したため、有名な勝海舟と西郷隆盛の談判によって江戸城は無血開城の運びとなり、4月に新政府軍によって接収された。

そして、9月には慶応が明治と改元されて、明治天皇が江戸城に遷幸。天皇はいったん京都に戻ったものの、「江戸」は「東京」と改称されて新政府の首都となり、江戸城も皇居となったのである。

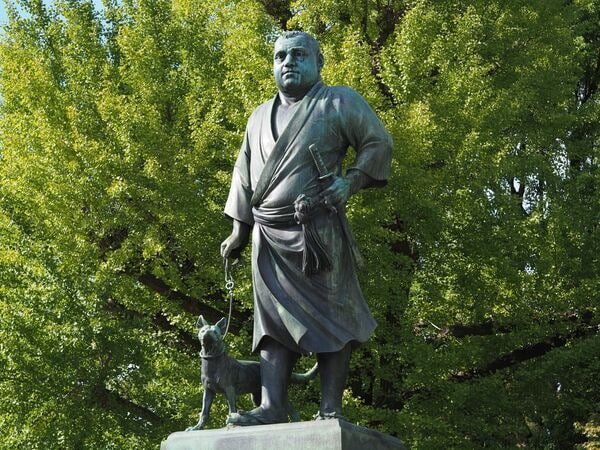

上野公園に建つ西郷隆盛像

上野公園に建つ西郷隆盛像

ところがその少し前、慶応3年の暮れに江戸城の本丸御殿は火事で焼失していたのである。本当なら、ただちに本丸御殿の再建が行われなくてはならないが、何せ大政奉還と鳥羽・伏見の間というタイミングだから、それどころではなく、あれよあれよという間に明治維新・東京遷都になだれこんでしまった。

そこで、明治天皇は西の丸御殿に入ることとなった。西の丸は本丸とほぼ同じ高さで本丸から見下ろされる形にはならないから、御所として使う分にも差し支えない。そのまま西の丸が皇居となって(建物は何度か建て替えられた)現在に至っている、というわけだ。

考えてみれば、慶応3年暮れというタイミングで本丸御殿が焼失していなかったら、皇居は本丸に置かれていて、われわれは江戸城を自由に見学することなど、かなわなかっただろう。歴史の、ちょっとしたイタズラである。

江戸城西の丸にある皇居宮殿

江戸城西の丸にある皇居宮殿