石垣山城 撮影/西股 総生(以下同)

石垣山城 撮影/西股 総生(以下同)

JBpressで掲載した人気記事から、もう一度読みたい記事を選びました。(初出:2023年10月2日)※内容は掲載当時のものです。

(歴史ライター:西股 総生)

関東地方で最初に築かれた本格的な近世城郭

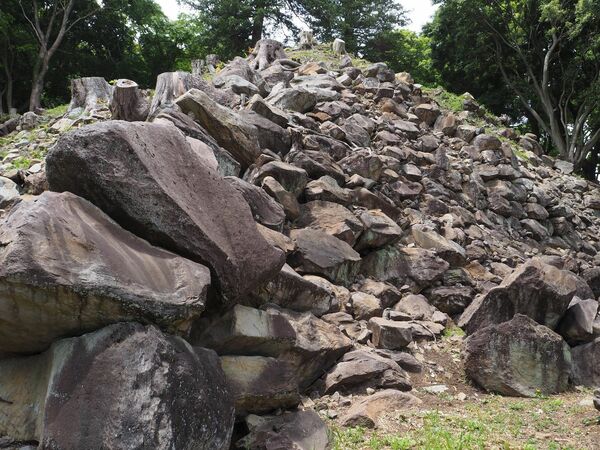

豊臣秀吉が小田原城を攻めるために築いた石垣山城は、またの名を一夜城とも言い、関東地方で最初に築かれた本格的な近世城郭として知られている。高石垣や天守を備えた城ということだ。

通説では、この城を秀吉は80日間の突貫工事で完成させると同時に、まわりの木を一気に切り倒した。小田原城内からこの様子を見た北条方は、一夜にして立派な城ができあがったのかと肝をつぶし、戦意を失ってしまった……というように語られてきた。そして、これまで多くの歴史家が、石垣山城は秀吉の力を敵に見せつけるための城だった、と評価してきた。

石垣山城の本丸から小田原の街並みと相模湾を望む

石垣山城の本丸から小田原の街並みと相模湾を望む

しかし、この通説には常識的に考えて疑問点が多い。まず、石垣山城の現地に立ってみると、小田原城と相模湾がよく見える。太閤殿下も、同じ景色を眺めていたはずだ。でも、ということは、逆に小田原城からも石垣山がよく見えるはずではないか。いや、実際、よく見えるのだ。

それに、高石垣を擁する本格的な城を、森の中でこっそり築造することなど、できるものだろうか? 野戦陣地のような砦ならともかく、石垣山城のような本格的な城を築くためには、本丸や二ノ丸にする場所を整地しなくてはならない。

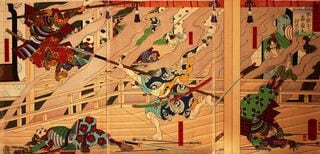

秀吉はこの地に総石垣造りの城を築いたが、江戸時代以降この地方でたびたび起きた地震によって崩落が進んでいる

秀吉はこの地に総石垣造りの城を築いたが、江戸時代以降この地方でたびたび起きた地震によって崩落が進んでいる

当然、最初に樹木の伐採・抜根が必要である。だとしたら、豊臣軍が大がかりな築城工事をしている様子は、北条側にも見えていたはずではないか。

しかも、実際に石垣山城の現地を歩いてみると、「権力を見せつけるための城」という通説にとって不都合な事実が、すぐに見つかる。石垣山城の本丸で小田原城がよく見えるのは北東隅のあたりで、いまはそこに展望デッキがある。

ところが、天守台はその反対側の南西隅にあるのだ。つまり石垣山城の天守は、小田原城に見せつけるにふさわしい場所には建っていなかったわけである。