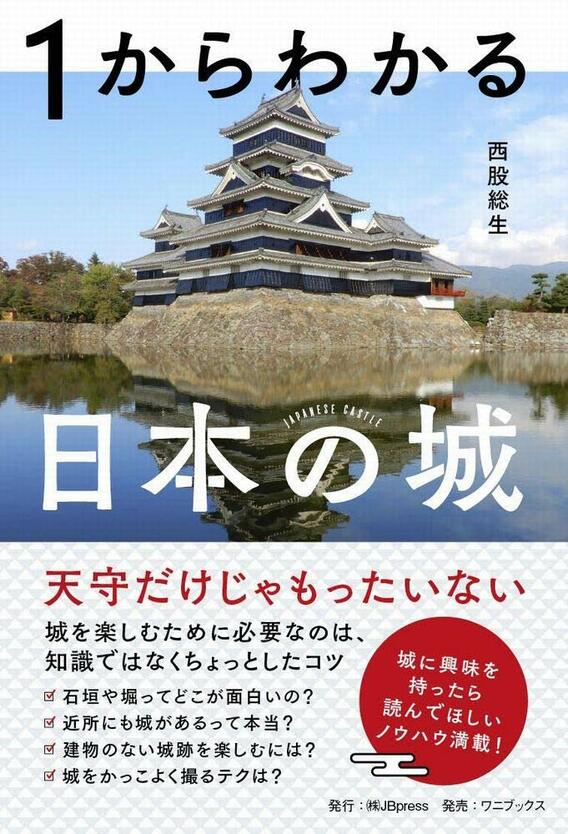

石垣山城の天守台跡。地震によって崩れた石垣の石が周囲に散乱している

石垣山城の天守台跡。地震によって崩れた石垣の石が周囲に散乱している

もっと不都合な事実がある。石垣山城の天守台付近では、これまでに天正19年(1591)、つまり小田原落城の翌年の銘が刻まれた瓦が2点見つかっている。しかも、翌年になって瓦が葺かれた必然性があることも、わかっている。

北条氏が滅んで徳川家康が関東に入った後、徳川の旧領である東海道筋には秀吉子飼いの武将たちが入部した。山内一豊、中村一氏、堀尾吉晴、田中吉政といった面々だ。彼らが一斉に築城に取りかかったために、上方から瓦職人が動員されて、東海道筋の城普請に順に携わったことが、考古学的研究から判明しているのだ。石垣山城にも、この流れで瓦が葺かれた、と考えて間違いないだろう。

家康が関東に移った後の浜松城には堀尾吉晴が入った。現在見る浜松城の主要部分は堀尾吉晴によって築かれたものだ

家康が関東に移った後の浜松城には堀尾吉晴が入った。現在見る浜松城の主要部分は堀尾吉晴によって築かれたものだ

だとしたら石垣山城の天守は、小田原攻めの時点では未完成だったか、ないしは板葺きで暫定完成していた、と考えるのが自然ではないか。秀吉がこの城に入った1590年6月25日の時点では、本丸がどうにか住めるようになった程度で、城はあちこち未完成な部分を残していた可能性が高い。

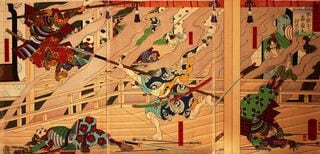

石垣山城本丸の石垣。写真左側が二ノ丸

石垣山城本丸の石垣。写真左側が二ノ丸

実際、石垣山城を歩くと、本丸・二ノ丸・三ノ丸といった中心部は石垣を積んでいるが、その周囲には造成だけして石垣を積んでいない曲輪が広がっている。計画通りに城が完成する前に小田原城が降伏したので、外側の曲輪は工事を中止したと見てよいだろう。

秀吉の力を見せつけるための城だとか、北条側が仰天して戦意喪失した、などという話は、合理的に考えて成り立ちようがないのだ。(つづく)