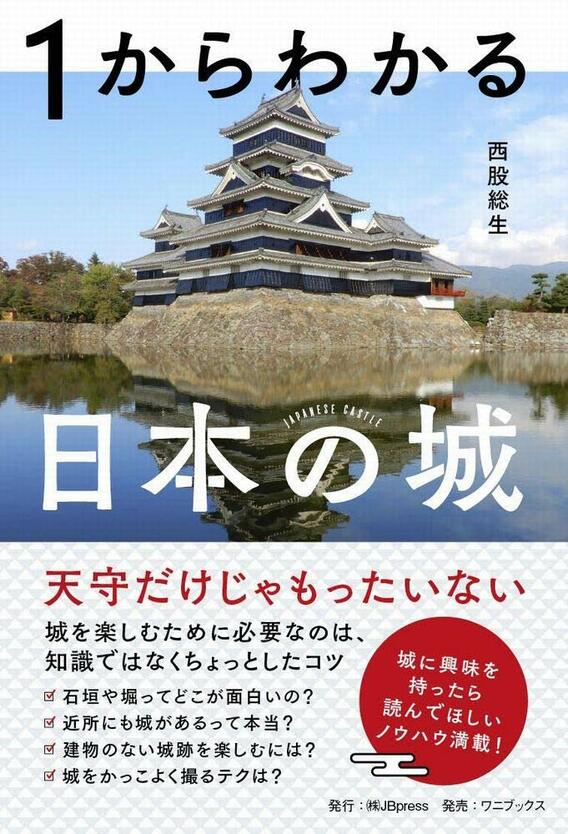

撮影/西股 総生(以下同)

撮影/西股 総生(以下同)

(歴史ライター:西股 総生)

『光る君へ』と『鎌倉殿』の時代差は200年

『光る君へ』をお楽しみの大河ドラマファンの皆さん、『光る君へ』と一昨年の『鎌倉殿の13人』との間に、どのくらいの時代差があるのか、パッとわかりますか?

藤原道長は966年(康保3)の生まれ、北条義時は1163年(長寛元)の生まれだから、小四郎は道長の約200歳年下ということになる。参考までにいうと、筆者は1961年(昭和36)生まれだから、961年(応和2)生まれである道兼兄上の、ちょうど1000歳年下だ。

では、『光る君へ』と『鎌倉殿』とは200年も時代差が違うのだから、全く無関係な話なのだろうか。いやいや、実は意外に関係があるのだ。

まず、源頼朝の一族である清和源氏の系譜を見てみよう。清和天皇を祖とするこの一族が、臣籍に下って源姓を名乗ったのは経基の代から。いま『光る君へ』で描かれているのは経基の孫の、源頼光や頼信の時代にあたる。

鎌倉の源氏山に建つ源頼朝像

鎌倉の源氏山に建つ源頼朝像

頼光といえば、丹波大江山の鬼退治伝説で知られる武勇の人だが、道長が新しい邸を建てたときには家具調度一式を献上して、人々を驚かせたという逸話も残っている。諸国の国司を歴任することで、富を蓄えたのだ。彼の子孫は摂津源氏となって、のちに源頼政や多田幸行綱を輩出する。

さて、道長が没したのは1027年(万寿4)だが、その翌年には関東で平忠常の乱が起きている。忠常は将門一族の良文の孫で、この乱を鎮定したのが頼信である。彼の子孫は河内源氏となって、頼朝・義経や木曽義仲につながってくる。

また、『鎌倉殿』に登場して一躍有名になった上総介広常や千葉常胤は、忠常の後裔だ。『鎌倉殿』で描かれた頼朝と広常・常胤との宿縁は、実に『光る君へ』の時代にタネがまかれていたのである。

千葉城に建つ千葉常胤像

千葉城に建つ千葉常胤像

要するに、『光る君へ』の舞台となっている10世紀後半〜11世紀初めという時代とは、中世の武士たちに連なる武門の家が、地方社会で成立してくる時代でもあったわけだ。と同時に、地方社会で武士の家が成立してくる現象は、『光る君へ』で描かれている摂関政治と決して無関係ではない。どういうことか。

この時代、都では道長のような一部の上級貴族たちが、閨閥支配による権力闘争に明け暮れていた。そして権力闘争とは、常に負け組をドロップアウトさせる。また、上級貴族を除くほとんどの貴族たちは、権力闘争の輪に加わることすらできない。そんな彼らが財をなす、もっとも確実な方法が国司となって地方に赴任することだった。

都では上級貴族たちの権力闘争が繰りひろげられていた。写真は京都御所

都では上級貴族たちの権力闘争が繰りひろげられていた。写真は京都御所

当時、都の貴族たちの感覚からすれば、地方とは富を吸い上げる対象でしかない。その吸い上げ=徴税の現場を指揮するのが、国司の仕事なのである。ゆえに、国司の仕事はうま味が大きい。

とはいえ、中央が地方を「吸い上げる対象」としてしか扱わなければ、地方行政は荒廃するから、治安も悪化する。治安が悪化した地方社会で幅をきかせるには、武力を恃むしかない。このような状況の中で、武力を身につけた貴族として各地の国司を歴任しながら力を蓄えたのが、源頼光や頼信だったわけだ。一方、貴族の末裔として地方に土着する道を選び、武門の家を為したのが、平将門や忠常の一族である。

府中本町駅前に復元された国衙のジオラマ。こうした地方官衙は平安中期までには衰退・荒廃していった

府中本町駅前に復元された国衙のジオラマ。こうした地方官衙は平安中期までには衰退・荒廃していった

背景として、当時の地方社会が都の名家の子弟を受けいれる必然性があった。土着の地方豪族たちは、都の高貴な血筋を一家に入れることでハクを付けることができたし、都とのパイプも得られる。だから、国司として赴任した貴族や、中央で政争に敗れて地方に下った貴族に、娘をあわせて子を生ませることが盛んに行われた。こうして生まれた子供たちが、源・平・藤原を姓とする武士の家を確立させていったのである。

摂関政治と武士の誕生とは、パラレルに進行した現象だったわけである。

*5月29日掲載「箕田城は源経基の館か?」もご参照下さい。