大河ドラマ『べらぼう』最終回で見えた蔦重の多彩なネットワーク、脚気に倒れるまで「書を以て世を耕した」生涯

2025.12.20(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』前半の見どころを解説、兄の秀吉に巻き込まれながら成長する豊臣秀長の覚醒

あわせてお読みください

『べらぼう』蔦重亡き後、蔦屋はどうなる?五代まで継続、二代は北斎を本格的に起用、三代は吉原細見の権利を手放す

蔦重とゆかりの人々(26)

鷹橋 忍

『べらぼう』最終回間近に話題沸騰、「写楽は蔦重プロデュース」「一橋治済の追放」“べらぼう”な展開も納得のワケ

真山 知幸

大河ドラマ『べらぼう』版の“写楽誕生秘話”にSNSが沸く!史実で正体だと有力視されている人物とは

真山 知幸

大河ドラマ『べらぼう』大奥を動かした影の実力者・大崎とは何者か、「表は定信・奥は大崎」を解く

真山 知幸

大河『べらぼう』毒舌でクセが強すぎる「曲亭馬琴」、粋人の山東京伝をマジギレさせ葛飾北斎と大げんかしたワケ

真山 知幸

本日の新着

次のAIのブレイクスルーも必ず人間の脳から生まれる、超知能AIシステムを開発するために必要な「心の理論」

【著者に聞く】『知性の未来』のマックス・ベネットが語る、AIが賢くなるほどAIが独自の倫理観を持つリスク

長野 光

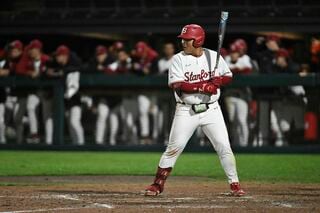

スタンフォード大の佐々木麟太郎選手が結んだ驚きのスポンサー契約、「メジャーに挑戦」が高める選手のブランド価値

田中 充

県庁所在地なのに認知されていない「福島城」、近世城郭にして遺構も残る城の見どころ、かつて伊達政宗の祖父が隠居

日本「地味城」列伝(1)

西股 総生

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本

【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感

飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世

豊かに生きる バックナンバー

大河ドラマ『豊臣兄弟!』では聡明さが話題、蔵書約1万冊で無類の本好きだった徳川家康が『吾妻鏡』を熟読したワケ

真山 知幸

「がんの一つや二つあって当たり前だろう」それでもやはり見つけられたくはない

勢古 浩爾

【ミラノ・コルティナ五輪展望:アイスホッケー女子】 準々決勝通過なるか、「スマイルジャパン」に込められた思い

松原 孝臣

県庁所在地なのに認知されていない「福島城」、近世城郭にして遺構も残る城の見どころ、かつて伊達政宗の祖父が隠居

西股 総生

言葉を創り、思考を創る…哲学者・西周の最大の功績にして不滅の遺産とは?和製漢語の創造と分類、東アジアへの波及

町田 明広

「維新三傑」の一人・西郷隆盛が政治家に望んだことと指導者としての在り方

濱田 浩一郎