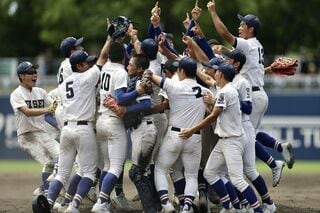

2009年のアジア野球選手権で4連覇を決めた日本代表。背番号「24」が日本通運の鈴木健司捕手(写真:共同通信社)

2009年のアジア野球選手権で4連覇を決めた日本代表。背番号「24」が日本通運の鈴木健司捕手(写真:共同通信社)

今夏、都市対抗に10年連続、49度目の出場を果たした日本通運(さいたま市)。鈴木健司ヘッドコーチは、同級生でもある澤村幸明監督の腹心としてチームを支えている。現役時代はアマチュア日本代表に選出され、国際試合への出場経験もある。だが、鈴木が台頭したのは社会人になってからで、それまでは自チームでの試合出場もままならない控え捕手だった。(矢崎良一:フリージャーナリスト)

作新学院、亜細亜大学と、鈴木は野球界で誰もが一目置く名門チームを歩いてきた。にもかかわらず、全国的にはまったく無名の存在だった。

当時の作新学院は低迷期にあり、甲子園から長らく遠ざかっていた。鈴木の学年も力のある選手が揃っていながら、2年生秋の県大会2回戦が最高成績で、3年夏には初戦敗退を喫している。

「大学は強いところでやりたい」と漠然と思っていた。だが、強豪大学のスポーツ推薦枠には実績が足りず、顧問の先生に紹介された亜大の合同練習会に参加する。甲子園出場組や実績のある選手はすでに推薦入学が内定していて、残りの枠に入るため、自薦で受験するセレクションだった。

練習会が行われたその日、甲子園球場では、いまや伝説となっている横浜高校とPL学園の延長17回の死闘が繰り広げられていた。

鈴木は練習会に参加していた他校の選手から、横浜の捕手とPLの4番打者が、来年入学してくるらしいと聞かされる。盛り上がる周囲をよそに、鈴木は自分がセレクションに合格することに頭が一杯で、他人のことを気にする余裕もなかった。

1980年生まれの「松坂世代」と呼ばれる学年。亜大に入学する中にも、有名どころの選手が何人もいた。鈴木と同じ捕手では、甲子園春夏連覇の横浜の主将・小山良男(現・中日スカウト)と、ベスト4に勝ち上がった豊田大谷の4番打者・前田悠貴が決まっていた。

特に横浜で「平成の怪物」松坂大輔の女房役を務めた小山は、この世代のスターだった。それでも、「同じ学年だし、勝負して勝てばいい」くらいに考えていた。

入学してすぐに、現実を思い知らされる。前年の正捕手が卒業した亜大は、試合を任せられる捕手を育てる必要に迫られていた。内田俊雄監督(当時)は、上級生を押しのけて実績のある小山を抜擢する。恐らく初めからそういう構想で獲得していたのだろう。

入学早々、小山は正捕手として起用され、卒業までの公式戦全試合に捕手として出場を続けた。1年生の春の段階で、鈴木は正捕手への道を閉ざされたことになる。

「肩書きの部分で、向こうは全国制覇していて、名前を言えば誰もが知っていて、こっちは無名の県大会2回戦ボーイ。もうその時点で大きな差が開いているわけです。これを埋めるためには、自分に何か飛び抜けたものがなければ、普通なら起用はされないと覚悟はしました」

鈴木は、その現実を受け入れた。

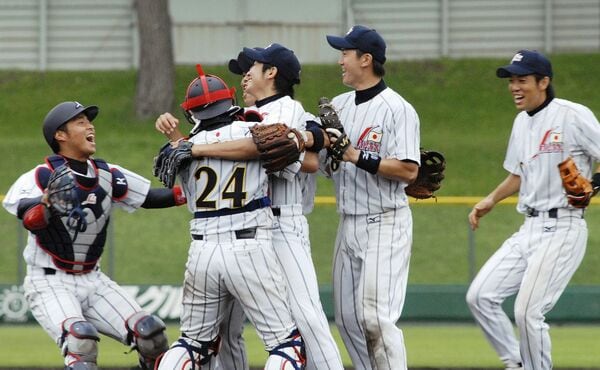

横浜高校時代の小山良男(左)。右は松坂大輔、その右は元横浜の小池正晃(写真:アフロスポーツ)

横浜高校時代の小山良男(左)。右は松坂大輔、その右は元横浜の小池正晃(写真:アフロスポーツ)