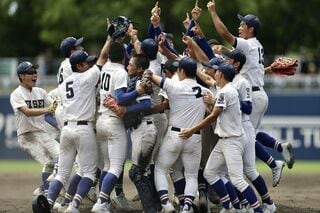

写真:社会人野球の日本通運で素質が開花した(写真:西村尚己/アフロ)

写真:社会人野球の日本通運で素質が開花した(写真:西村尚己/アフロ)

社会人野球の強豪・日本通運(さいたま市)でヘッドコーチを務める鈴木健司は、現役時代、日本代表も経験したアマチュア野球を代表するキャッチャーだったが、大学までは控え捕手として陽の目を見ることのない存在だった。社会人でも壁にぶつかり苦しんでいたが、突然訪れたチャンスを活かし、大きく飛躍していく。(矢崎良一:フリージャーナリスト)

※前編「大学で出場2試合の控え捕手はなぜ日本代表の正捕手に上り詰めたのか?」から読む

鈴木が日本通運に入社した2003年、チームには4人の捕手がいた。しかしその年、正捕手の小川将俊(現・立正大コーチ)が中日からドラフト指名を受けプロ入り。2番手の位置づけだった捕手も、その年限りでユニフォームを脱いだ。

捕手は入社5年目の西山聡と2年目の鈴木の2人だけ。いずれも経験が乏しい。急遽他チームから転籍で捕手を獲得したが、まずは2人のうちのどちらかを起用していくしかないという状況だった。

春先の四国での地方大会。初戦は西山が先発出場したが結果は今ひとつで、2戦目に鈴木が起用される。公式戦ではほぼ初スタメン。「エラーしても何をしてもいいから」と送り出されたが、なんと完封勝利。次の日も完封、また次の日も完封で、チームは優勝する。

「夢中でやっていただけです」と、今でも何が良かったのかわからないままだが、そこから捕手の1番手として起用されるようになった。初戦敗退となったが、都市対抗でも先発でマスクを被っている。

「試合に出るようになってからのほうが、本当の意味でシンドかったですね」と鈴木は振り返る。

高校(作新学院)の先輩である神長英一監督にしてみれば、えこひいきと言われることはわかっていた。それでも鈴木を起用する以上、周りを納得させる結果が必要になる。それだけに、鈴木に対してひたすら厳しく接した。試合に負ければ怒られ、勝っても褒められたことは一度もなかった。

そして試合の後、夜になるといつも先輩たちから集合がかかった。その日の鈴木の配球やプレーについて一つひとつをあげつらって、「あのミス、なんなんだよ」「なんであんなサイン出したんだ」とことごとくダメ出しされた。

先輩たちも、勝ちたいから態度や言葉が辛辣になる。とはいえ、今の時代ならハラスメントと言われかねない厳しさだった。

鈴木はそれを「言ってくれている」と捉えるようにしていた。

「謙虚に受け止めていました。『出させてもらっている』という気持ちがあったし、もともと『控え』なのに採ってもらった選手ですから。レギュラーになってからも、そういう謙虚さだけは忘れないように心掛けていました」

まだまだ力が足りないことは自覚していた。「自分のプラスになるものは、何でも吸収したいと思ってました」と言う。だから、野球以外のいろんなジャンルの本も読んだ。必死だった。

「このチャンスを逃したら、もう次はない」と思っていた。だから少々のケガでは休まなかった。大学時代からよく「お前はケガしないな」と言われていたが、しないのではなく、ケガに強かったのだ。

こうして鈴木は正捕手の座を勝ち取る。それはイコール、チームの勝ち負けを背負う立場になったということでもあった。