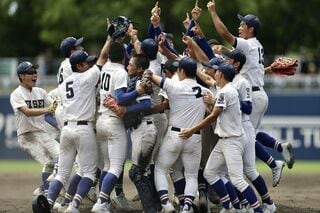

大学で出場2試合の控え捕手はなぜ日本代表の正捕手に上り詰めたのか?

プロを目指さなかった男たち(3)日本通運・鈴木健司コーチの逆転野球人生①

2024.8.21(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

正捕手になって気づいた勝ち負けを背負う重圧、控えの2番手キャッチャーだった男がチャンスをつかめた理由

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

連載の次の記事

正捕手になって気づいた勝ち負けを背負う重圧、控えの2番手キャッチャーだった男がチャンスをつかめた理由