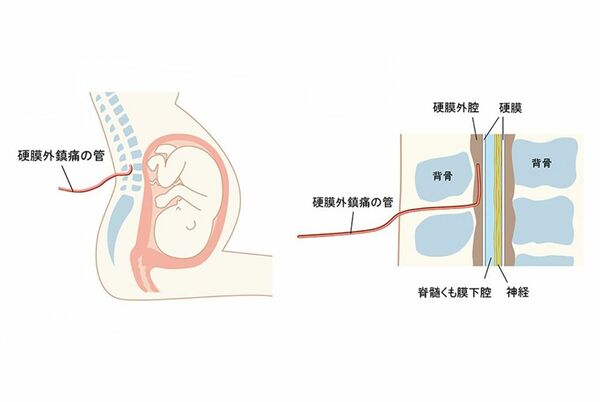

小池氏が掲げた「無痛分娩費用の助成」、実際にできるかどうかはわからないが、政策としてはいい線を突いている(写真:Pasya/アフロ)

小池氏が掲げた「無痛分娩費用の助成」、実際にできるかどうかはわからないが、政策としてはいい線を突いている(写真:Pasya/アフロ)

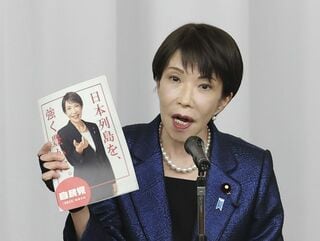

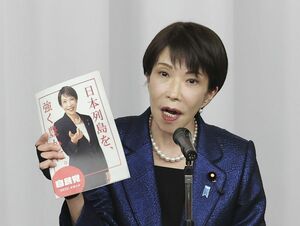

- 都知事選に立候補した現職の小池百合子知事が掲げた「無痛分娩費用の助成」が出産を控える女性を中心に強い関心を集めている。

- そもそも無痛分娩に対応できる施設が限られている上に、24時間無痛分娩か計画無痛分娩という大きな違いもある。

- 医療関係者からは「条件付きYES」という声も挙がるが、公的医療保険の枠組みの中で無痛分娩をどう扱うかなど越えるべきハードルは高い。

(星良孝:ステラ・メディックス代表、獣医師/ジャーナリスト)

東京都知事選の告示日を2日後に控えた6月18日、小池百合子都知事が公約「もっと!よくなる!東京大改革3.0」を発表した。多数ある項目のうち彼女がX(旧Twitter)の投稿で筆頭に挙げたのが「無痛分娩費用の助成」だった。

発表直後の反応を見ると、Xで無痛分娩の話題が尽きることはなく、出産を考える女性をはじめ強い関心を集めている様子がうかがえた。

投稿を見てみると、一般の書き込みとは別に、医療関係者の書き込みには産科の体制への情報格差もあって微妙な温度差もある。

一般の人は金銭負担が軽くなるならば、無痛を選びたいといった歓迎するようなニュアンスの投稿が多いように見えるが、医療関係者からは「本当に大丈夫か?」という不安げな投稿が目立つ。

今回の公約は東京都での分娩に関わる助成金についての施策につながるものだが、医療関係者に取材すると、産科医療をはじめ日本の医療全体に影響するようなインパクトを持つ可能性もありそうだ。

妊婦に助成金を交付するということは、産科にお金を回すことにつながり、引いては産科の体制を整える問題にも波及する。産科の体制を整えるには、他の領域を含めて医療体制の再構築が必要になる可能性もある。

現在の日本の産科の状況を見ると、無痛分娩を当たり前に普及させるまでの距離はまだ遠いが、これを機に日本の産科改革への号砲が鳴らされる可能性も秘めている。

「どうして今さら公約にするのか?」。そんな政治への取り組み方への批判の声も聞こえるが、ここでは主に医療関係者への取材をベースに、無痛分娩費用の助成が実現した場合を展望し、無痛分娩を選ぶ妊婦側と医療を提供する産科側に目を向けながら、日本の産科、特に無痛分娩に関連する課題やこの施策により起こり得る変化の方向性について考察することとする。

無痛分娩の相場

まず、そもそも無痛分娩とは何だろうか。

簡単に言えば、麻酔によって痛みを軽減する処置を伴う分娩だ。具体的には、「硬膜外麻酔」と呼ばれる麻酔が一般的に使用され、これによって分娩時の痛みの感覚を軽減する。

無痛分娩を選ぶ際の判断基準となる要素はさまざまだが、無痛分娩費用の助成が直接影響するのは金銭面の要素であるのは間違いない。金銭的支援があることで、無痛分娩を選びやすくなる。

現在、無痛分娩にかかる費用は施設によって大きく異なる。日本では出産費用は自由診療のため、施設が自由に決められるが、おおよその相場は存在する。

診療所や民間病院などでは、数万円から20万円ほどの追加料金を求めるところが多い。中には追加料金なしで無痛分娩に対応しているところもある。それに対し、ブランド病院と呼ばれる施設では、無痛分娩を含め100万円を超えることもある。ブランド病院で無痛分娩を選べることがステータスになるとされることもある。

都によると、いずれの施設が基準になるかは議論の余地があるが、無痛分娩費用の助成が実現すれば妊婦にとって無痛分娩が身近になることは確かだ。

では、どれくらいの妊婦が無痛分娩を選ぶようになるだろうか。