高級だし市場を生み出した「茅乃舎だし」、その根底に流れるまちづくりの哲学

福岡・博多のお隣なのに懐かしい里山、誰もが住みたい「久山町の研究」(1)

2023.9.19(火)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

起業家育成をうたう「神山まるごと高専」、なぜ消滅可能性都市に誕生したのか

地方創生で注目される徳島県神山町、その独自のまちづくりを分析【前編】

篠原 匡

神山まるごと高専を成立させた、シリコンバレー流の「偶発性のデザイン」

地方創生で注目される徳島県神山町、その独自のまちづくりを分析【後編】

篠原 匡

親の送り迎えが教育格差や体験格差に直結する地方の子どもたちの現実

現役大学生が社長に就任した、香川県三豊市の「暮らしの交通」のチャレンジ

篠原 匡

ワーケーションで必ず問題になる子供の学校、それを解決する“辺境”発の妙手

サテライトオフィス発祥の地、徳島で始まったデュアルスクールの可能性

篠原 匡

NFT×デジタル住民票で関係人口を増やせ!旧山古志村で始まる新しい地域再生

NFT購入者の大半は山古志村と縁のない人、なのに広がる“山古志愛”の不思議

篠原 匡

本日の新着

政治にも実は企業経営にも不向きな生成AI、頼りすぎれば現場は大混乱

「大規模言語モデル」がはらむ本質的限界を理解せよ

伊東 乾

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化

朝ドラ『ばけばけ』ゆかりの人々(9)

鷹橋 忍

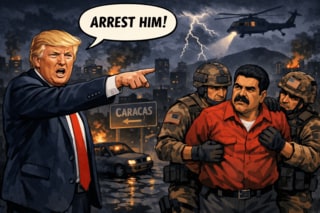

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

地域 バックナンバー

必要性失った公共事業がなくならないカラクリ、石木ダムと善福寺川上流調節池で見えた公共事業再評価制度の構造問題

まさの あつこ

道東の秋サケは50年来の不漁、スルメイカも採捕停止命令、海洋環境の変化に翻弄される北海道の水産業に現れた希望

安木 新一郎

ヒトを危める熊は殺めるほかない――そのために永田町は早急に法整備を

平野 秀樹

ますます凶暴化するクマ対策は待ったなし!人間が駆除、放置したシカを餌に“肉食化”するクマも出現

山田 稔

「30年かけて役所の職員を4分の1に減らす」ぶっ飛んだ市長が考える人口減少社会における行政の役割

篠原 匡

「べらぼう」の田沼意次が夢見た蝦夷地開拓の継承と挫折、消えた「箱館通宝」が物語る江戸時代の通貨制度と金融政策

安木 新一郎