ロシアのウクライナ侵略が示唆する自衛隊の大問題

国土を守るのは通常兵器と兵站、現実に即した陸自の改革を

2022.3.30(水)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

本日の新着

ウクライナの次期大統領と目されるザルジニー氏の人物像と、2026年ウクライナ戦争の行方

横山 恭三

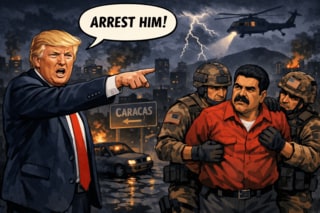

トランプ政権のマドゥロ拘束で「WBC」と「サッカーW杯」の開催も視界不良に、…国際大会に忍び寄る「国家暴走」の影

臼北 信行

サイバー攻撃と一体化していた「マドゥロ拘束作戦」、驚くべき精密さだったカラカス停電はどのように遂行されたのか

【生成AI事件簿】サイバー空間での攻撃が現実空間での特殊部隊の作戦と同期した「マルチドメイン作戦」の完成形

小林 啓倫

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義

横浜美術館で「いつもとなりにいるから 日本と韓国、アートの80年」を開催

川岸 徹