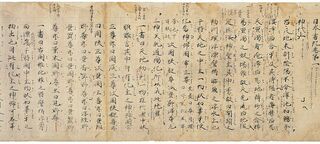

統合作戦司令部の発足で迅速・緻密な作戦実行が期待されている(写真は令和3年度日米共同訓練、海上自衛隊のサイトより)

統合作戦司令部の発足で迅速・緻密な作戦実行が期待されている(写真は令和3年度日米共同訓練、海上自衛隊のサイトより)

2025年3月24日、南雲憲一郎・統合作戦司令官を指揮官とする統合作戦司令部(JJOC:JSDF Joint Operations Command)が東京・市ヶ谷に約240人態勢で発足した。

防衛省には3自衛隊を一体的に運用するための統合幕僚監部が存在し、トップである統合幕僚長はこれまで、首相や防衛相への助言や補佐などに加え、部隊運用の役割も実質的に担っていた。

統合作戦司令部の発足で、防衛相命令に基づく平時からの部隊運用は同司令官が担い、統幕長は首相への助言などに専念できると防衛省は説明する(出典:沖縄タイムズ2025年3月25日)。

さて、欧米を中心とした諸外国において統合が大きく進展したのは、特に冷戦後のことである。

いち早く統合を進めていた米軍の湾岸戦争における圧倒的な勝利は、統合の有効性を証明する結果となり、各国は統合軍司令部を創設するなど、統合運用の分野での態勢整備を推進した。

我が国においても、新たな脅威や多様な事態への対応など、自衛隊を取り巻く環境の変化に迅速かつ効果的に対応する必要があった。

そのためには、平素から陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊を有機的かつ一体的に運用できる態勢が必要であるとの認識から、統合幕僚監部の新設、陸・海・空幕から統合幕僚監部への運用機能の移管や運用に必要な情報機能の情報本部への集約など、統合運用に必要な体制の整備を行ってきた。

そして2006年3月、統合幕僚長および統合幕僚監部を新設し、自衛隊の運用の態勢を「統合運用を基本とする態勢」とした統合運用体制に移行した。

しかし、この統合運用体制への移行によっても、自衛隊の部隊における統合運用体制については、特定の任務を実行する際に、自衛隊法第22条第1項または第2項に基づき、統合任務部隊(JTF:Joint Task Force)を臨時に組織して対応する体制にとどまっている。

平素から陸・海・空自を有機的かつ一体的に運用できるといった課題は残されたままであった。

このため、中期防衛力整備計画(2019年度~23年度)(2018年12月18日国家安全保障会議決定、閣議決定)において、次のような方針が打ち出された。

「将来的な統合運用の在り方として、新たな領域に係る機能を一元的に運用する組織等の統合運用の在り方について検討の上、必要な措置を講ずるとともに、強化された統合幕僚監部の態勢を踏まえつつ、大臣の指揮命令を適切に執行するための平素からの統合的な体制の在り方について検討の上、結論を得る」

これらの検討を踏まえ、2022年12月に閣議決定された防衛力整備計画において、「各自衛隊の統合運用の実効性の強化に向けて、平素から有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横断作戦を実現できる体制を構築するため、常設の統合司令部を創設する」こととされた。

これを受け、今般、統合作戦司令部が新設されたのである。

統合作戦司令部が新設されたことで、陸・海・空自による統合作戦の指揮などについて、平素から統合作戦司令部に一本化することができるようになった。

また、平素から領域横断作戦の能力を練成することができるため、統合運用の実効性が向上し、迅速な事態対応や意思決定を行うことが常続的に可能となった。

当然のことであるが、今回の統合作戦司令部の新設は、自衛隊と米軍の指揮・統制の向上を図るものである。

米軍は、自衛隊と米軍の指揮・統制の向上の一環として、在日米軍を再構成し「統合軍司令部」を設けることにしている。

ところが、米CNNテレビは2025年3月19日、入手した内部文書や米国防当局者の話として、国防総省が組織や態勢を見直すために検討している案の中に在日米軍を強化する計画の中止が含まれていると伝えた。

以下、本稿では、初めに統合作戦司令部創設の経緯を述べ、最後に自衛隊と米軍の指揮・統制の向上の経緯について述べる。