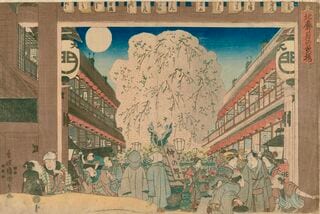

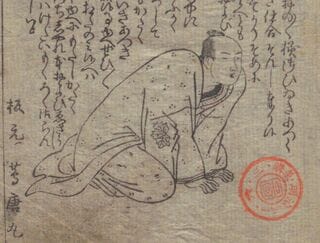

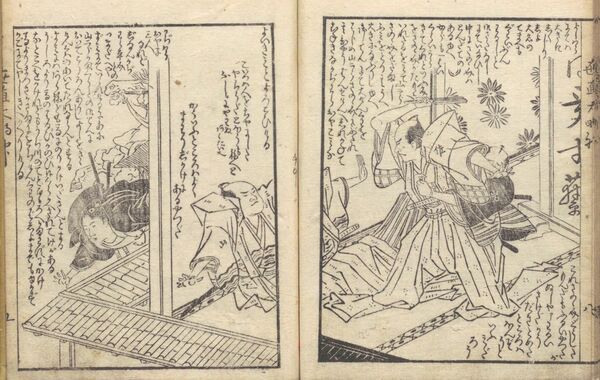

石部琴好ほか『黒白水鏡』に描かれた、佐野政言が田沼意知に斬りかかる場面 国立国会図書館蔵

石部琴好ほか『黒白水鏡』に描かれた、佐野政言が田沼意知に斬りかかる場面 国立国会図書館蔵

(鷹橋忍:ライター)

大河ドラマ『べらぼう』第6回「鱗剥がれた『節用集』」では、矢本悠馬が演じる佐野善左衛門政言が、家系図を手に田沼屋敷を訪れ、宮沢氷魚が演じる田沼意知(田沼意次の嫡男)に、「田沼家の祖先は、かつて佐野家の末端家臣だった。家系図を改ざんしていいから、その代わりよい役職が欲しい」と告げた。政言の不気味な笑みに、不穏な未来を感じた方も多かったのではないだろうか。そこで今回は、佐野善左衛門政言を取り上げたい。

新番蜷川相模守組の番士・佐野政言

佐野善左衛門政言は、宝暦7年(1757)に生まれた。

寛延3年(1750)生まれの蔦屋重三郎より7歳、寛延2年(1749)生まれの田沼意知より8歳年下となる。

政言は安永2年(1773)8月、数えで17歳の時に家督を継ぎ、安永6年(1777)に大番となり、翌安永7年(1778)に新番に移った。大番も新番も、将軍の直属軍「五番方」の一つである。

新番は将軍の身辺警護を職掌とし、番頭1人、組頭1人、番士20人を1組とする。

政言は、新番蜷川相模守の組の番士であった。

現在の皇宮警察官に近い(秦新二・竹之下誠一『田沼意次・意知父子を誰が消し去った? 海外文書で浮かび上がる人物』)とされる任につきながらも、政言は江戸城内で大事件を引き起こす。

なんと、田沼意知に斬りかかったのだ。

田沼意知を斬りつける

田沼意知は前年の天明3年(1783)11月、35歳で、家督を継いでいない部屋住みの身のまま、「若年寄」に就任している。

若年寄は、老中に次ぐ地位だ。

これは異例の人事であり、10年以上も老中の座に就いている意知の父・田沼意次の、いわゆる「七光り」だと、多くの人々が不満を抱いたと考えられている。

いずれにせよ意次と意知は、父子で大きな権勢を手にした。

近い将来、意知も老中へ上りつめると思われたが、その夢は佐野政言により打ち砕かれることになる。

天明4年(1784)3月24日の午後1時頃、この日の政務を終えた意知は、江戸城を退出するため、同じ若年寄の掛川藩主・太田資愛(おおたすけよし)と出羽松山藩・酒井忠休(さかいただよし)と共に、新番の詰所の前を通りかかった。

新番の詰所には、5人の番士が詰めていた。

その中の一人である佐野政言が、突如として刀を抜き、意知を斬りつける。

意知は殿中であるため、脇差しを抜かず、鞘で応戦するも、防ぎきれず、意知は肩に傷を負った。

佐野政言は逃げる意知を追いかけ、さらに深手を二箇所も与えている。

やがて佐野政言は、大目付の松平忠郷(まつだいらたださと)に組み伏せられ、目付の柳生久通(やぎゅうひさみち)に刀を奪われて、取り押さえられた。

だが、意知は事件から2日後の3月26日、政言から受けた傷が原因で、36歳で命を落としてしまう(藤田覚『田沼意次 御不審を蒙ること、身に覚えなし』)。

嫡男の死により、田沼意次は大きな打撃を受けることになる。

一方、佐野政言は幕府評定所の申し渡しにより、同年4月3日に切腹した。

享年28、政言の遺骸は徳本寺(東京都台東区)に葬られた。