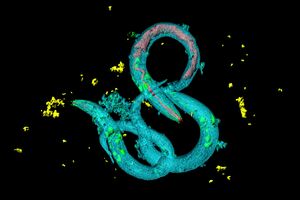

地球をはじめ「我々の宇宙」は、素粒子と呼ばれる電子などの小さな粒からできている(提供:mapo/イメージマート)

地球をはじめ「我々の宇宙」は、素粒子と呼ばれる電子などの小さな粒からできている(提供:mapo/イメージマート)

私たちは空間3次元、時間1次元からなる4次元の世界で生きており、生命の星・地球がある宇宙こそが唯一無二の宇宙──。普通に生きていれば、これに何の不思議も不都合も感じることはないと考えている。

しかし、最新の宇宙論によると、私たちは10次元の世界で生きており、宇宙は無限に存在している可能性があるらしい。マルチバース論(多元宇宙論)である。これは一体どういうことか。『多元宇宙論集中講義』(扶桑社)を上梓した野村泰紀氏(カリフォルニア大学バークレー校教授、バークレー理論物理学センター長)に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)

──書籍では、私たちが全宇宙であると思っていた領域を「我々の宇宙」という言葉で定義していました。「我々の宇宙」とはどのようなものなのでしょうか。

野村泰紀氏(以下、野村):ぱっと見、3次元であること、モノが原子で構成されていること、原子をさらに細かく見ていくと素粒子と呼ばれる電子などの小さな粒からできている、などが「我々の宇宙」の特徴です。

このような特徴は「我々の宇宙」の中では普遍的です。

素粒子の振る舞いは「標準模型」という素粒子の理論で表されますが、この理論は「我々の宇宙」ではどこに行っても通用します。標準模型があれば「我々の宇宙」で起こるほとんどの現象を記述することができる。ですので、「我々の宇宙」とは「同じ素粒子の法則にのっとって動いている領域」だと言えます。

物理学者を悩ませる「真空のエネルギー密度」

──観測によって明らかになった「我々の宇宙」の真空のエネルギー密度の絶対値の上限が、理論的に見積もられたものと比較して120桁小さかった、と書かれています。この観測事実は、当時の物理学者にどのような影響を与えたのでしょうか。

野村:120分の1ではなく、120桁小さかったわけですから、すごい衝撃だったと思います。

算数の問題を解いていて「0.0000000000000000000000000001」という数字が出てきたら、小数点以下を切り捨てて「ゼロ」にしたくなりませんか。物理学者だって同じです。

小数点以下にゼロが119個もついて、ようやく「1」が出てくるような数字であれば「ゼロ」にしたい。「ゼロ」と考えるのが妥当だ。そう考えた物理学者も少なくありませんでした。

仮に「我々の宇宙」の真空のエネルギー密度がゼロ、これは真空のエネルギーがゼロということですが、もしそうだったとしても、人間が存在できなくなる、素粒子の標準模型が破綻してしまうというような不都合は一切起こりません。

だからこそ、彼らはなんとかして「真空のエネルギーはゼロだ」と言えるような理論を必死になって見つけようとしたのです。

──スティーヴン・ワインバーグ博士は「真空のエネルギーはゼロだ」とする論文を片っ端から論破したレビュー論文を1988年に発表したそうですが、彼には「真空のエネルギーはゼロではない」という確信があったのでしょうか。

野村:確信があったのかは定かではありません。ただ、その頃までに書かれた論文には、そしてそれは今でもそうなのですが、「真空のエネルギーはゼロだ」と言い切れる理論がなかったことは確かです。

ワインバーグが考えたのは「真空のエネルギーをゼロにするメカニズムがないのなら、ゼロではないのではないか」ということです。

さらに、ワインバーグは真空のエネルギー密度の絶対値が、当時の観測の上限値よりもずっと大きかった場合、銀河も星も、もちろん人間も存在し得ないことを具体的な計算によって明らかにしました。

人間がいない宇宙には、当然、物理学者もいません。真空のエネルギー密度を観測したり、それにかかわる理論を考えたりする存在がないということです。

真空のエネルギー密度が異なるたくさんの宇宙があれば、「人間が存在できる」程度に小さい真空のエネルギー密度の宇宙があっても不思議ではありません。そして、生命、ひいては人間は存在できるのはそういう宇宙だけ。つまり、人間がいて、自分たちがいる宇宙の真空のエネルギー密度を観測したら、その値は必然的に小さくなるということです。

ワインバーグは、真空のエネルギー密度の絶対値の観測値が理論値よりもはるかに小さいという事実と、真空のエネルギーをゼロにする理論がない理由を、このように説明したのです。

──1980年代頃から、一般相対性理論と量子力学的理論の標準模型を融合させた「超弦理論」の研究がさかんに行われています。超弦理論とはどのような理論なのでしょうか。