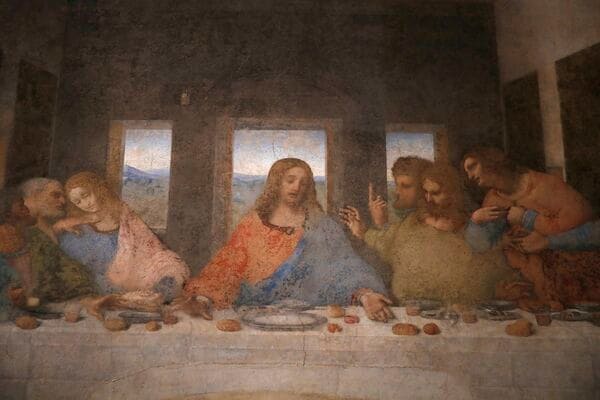

『宗教の起源 私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』では、ダーウィンの進化の理論を用いて宗教の発生を論じている(写真:AP/アフロ)

『宗教の起源 私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』では、ダーウィンの進化の理論を用いて宗教の発生を論じている(写真:AP/アフロ)

日本に限らず海外でも若者の宗教離れはしばしば話題になる。科学万能の時代に、神秘主義はいささか頼りない印象もある。しかし、世界ではいまだに宗教が大きな力を持ち、時として政治を動かす原動力にもなる。なぜ人類はこれほど宗教を必要としてきたのか。

昨年10月に日本語訳が出版された、オックスフォード大学進化心理学名誉教授のロビン・ダンバー氏の著書『宗教の起源 私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』(白揚社)は、この問題に正面から挑み、宗教の意外な存在意義を明らかにしている。社会学者の大澤真幸氏に、本のポイントと議論すべき点について聞いた。

──この本はどのよう本ですか?

大澤真幸氏(以下、大澤):一言で言えば、「宗教の発生と変化を、進化の理論で説明した本」だと言えます。

チャールズ・ダーウィンが提唱した「進化の理論」は、とても成功した科学理論です。そこに合わせて宗教を説明することができれば、宗教の存在する理由や宗教の特徴、その起源などが科学的にきっちり分かった気分になる。

著者のロビン・ダンバー氏は、世界的に高名な進化人類学者であり、霊長類の研究でもよく知られた存在。「ノーベル賞級の学者」と言えば、一般的に分かりやすいと思います。

ダンバー氏の最大の学問的な貢献で、どんなところでも引用されてきた概念に「社会脳仮説」があります。チンパンジーやゴリラなど、霊長類の持っている社会集団の規模は、脳の中の「大脳新皮質」という部分の大きさと相関関係があるという仮説です。

ものすごく単純化して言うと、脳が大きければ、それだけ大きな社会集団を構成することができるということです。

──とても分かりやすい仮説ですね。

大澤:集団(群れ)を作る動物はたくさんいますが、必ずしもいつも集団を構成しているわけではありません。でも、霊長類は恒常的に集団を構成します。

他の哺乳類は、群れを作っても、個々の構成メンバーにはこだわりませんが、霊長類の場合は「誰が自分たちの仲間か」「誰が外の集団に属しているか」ということを認識しています。

チンパンジーなどの場合は、さらに集団の中にランキングがあって、誰が自分より立場が上か下かということを認識しています。社会集団の中で生活するということはとても頭を使うのです。

脳が大きくなれば集団の規模も大きくなるということについて、ある数式を用いて人間の集団規模を算出すると、およそ150人になるとダンバー氏は言っています。

今回の『宗教の起源 私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか』という本でも、この150人という数字が重要な意味を持っています。この本は、ある意味では社会脳仮説の応用と言えます。

恒常的に群れを作る霊長類。著者のロビン・ダンバー氏は社会脳仮説を唱えた(写真:Solent News/アフロ)

恒常的に群れを作る霊長類。著者のロビン・ダンバー氏は社会脳仮説を唱えた(写真:Solent News/アフロ)

──この本は、宗教の役割をどのように定義しているのですか?

大澤:この本では、宗教の最も大きな役割は、共同体の結束を強化することだと定義しています。霊長類は集団を構成しますが、それは主に外敵から身を守るためです。その場合、集団は大きいほど有利です。

ただ、集団が大きくなるほど、結束を保つことが難しくなる。その結束の強化にとても効果的な手段が宗教だった。これが、この本の基本になる主張です。