プラハのゴールデンレーン。カフカも一時、この通りに住んでいた(左の青い家)(写真:Picture Alliance/アフロ)

プラハのゴールデンレーン。カフカも一時、この通りに住んでいた(左の青い家)(写真:Picture Alliance/アフロ)

『審判』『城』『変身』などの作品で知られるプラハ(現在のチェコの首都)出身の小説家カフカが、今年6月3日で没後100年を迎えた。不気味なまでに謎めいた作品で、今日も人々を戸惑わせる「あのおかしさ」はどこからくるのか。『哲学者カフカ入門講義』(作品社)を上梓した哲学者・思想家の仲正昌樹氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)

──本書では、小説家のカフカを、あえて「哲学者カフカ」と題して説明されています。カフカという作家は、どのような存在だとお感じになりますか?

仲正昌樹氏(以下、仲正):我々の生きている社会は、じつは落とし穴や地雷だらけですが、私たちはあえて気づかないふりをして生きています。ところが、カフカの登場人物たちは、その中に落ちて爆発する。あたかもシミュレーションのように、それがどのように起きて、深みにはまり、泥沼化していく可能性があるのかをカフカは描き出しています。

代表的な長編小説『審判』や『城』を例に取ると、あのような状況に普通の人が巻き込まれたら、多くの場合、正気を取り戻して状況と問題を正しく見極めようと努力するか、完全に逸脱して(狂って)しまうかのいずれかだと思います。しかし、カフカの物語の登場人物はなんとか生き延びて、むしろ先へ進み、さらにおかしなものを見始めてしまう。

私たちが今生活しているこの世界の中では、そうした展開は起こりにくいかもしれないけれど、やがて世の中の状況が変化したら、そういう中に入り込んでしまわないとも限らない。カフカはその可能性を描いているのです。

──カフカの作品の中では、登場人物たちがしかるべきタイミングで必要なコミュニケーションを取らなかったり、目の前のおかしなことをちゃんと議論しなかったり、大変なことが起きているのに十分に反応しなかったり、といったことが起きます。カフカはどんな意図を持って、こうした奇妙な対応やコミュニケーションを作品に込めたと思われますか?

仲正:意図を込めてそうしたというより、社会の中の振る舞い方の規則性のようなものに対して、カフカ自身が確信を持つことができなかったのではないか。そんな印象があります。

現実世界では、私たちは何をどうしたらどうなるのかをいちおう心得ています。「このドアを開けたら、こんな感じで中に進める」ということをほとんど無意識に自動的に直感して行動している。

ところが、感受性の強い人は、リアルな夢を見たり、何かの映画を観たりすると、その感覚が狂い、自分の行動がいつもどおりしかるべき結果に行き着くのか分からなくなるときがある。カフカにはとりわけ、そのような違和感を持ちやすい気質があったのではないでしょうか。

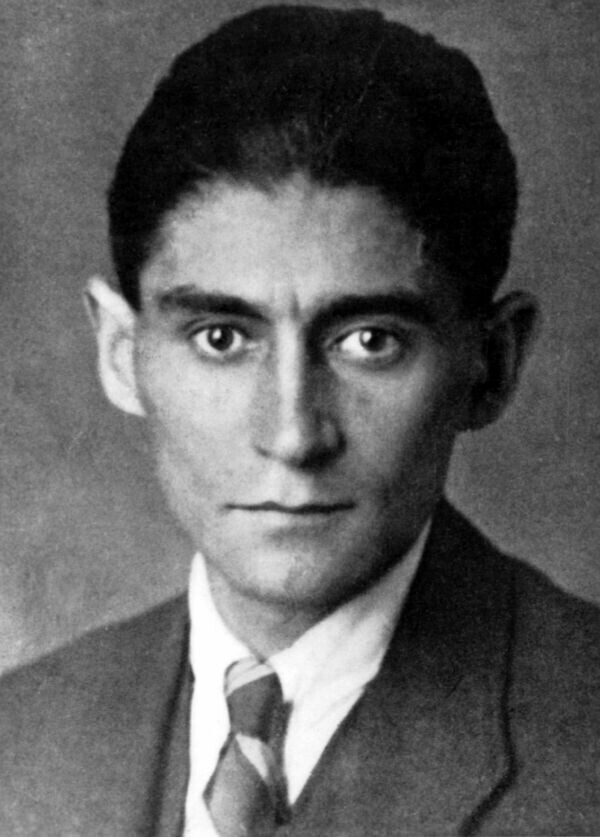

カフカのポートレート(写真:GRANGER.COM/アフロ)

カフカのポートレート(写真:GRANGER.COM/アフロ)

──カフカの物語がどこか異様な方向に展開しがちなのは、書き進めていく過程で、カフカが妙なところにとらわれて、いつの間にかそちらに話が展開していったということですか?

仲正:ちょっとした迷いにいちいち立ち止まって考えていたら普通は生活していけません。でも、むしろ知的な人ほど、そういうことが気になることがあります。「この行動を取って本当に大丈夫かな」という不安のようなものを、カフカはしょっちゅう感じていた人なのだと思います。

道を横断しようとしているときに、あっちのほうから車がやってくる。小学生だって、どのくらい離れていたら道を渡っても危なくないか想像がつく。ところがときどき、どの程度の距離だと危険か分からなくなることがあります。

いわゆる、統合失調的な気質を持つと言われる文学者たちは、急にそういうことが気になっていくことがあります。普通の人は、様々な場面で、夢から無理やり覚めるように、正常なリアクションのパターンに戻りますが、それが何かの拍子に崩れ始めると、自分の行動に十分な根拠が見出せなくなる。