後天的に獲得した変化も遺伝するとしたら・・・(写真:Billion Photos/Shutterstock.com)

後天的に獲得した変化も遺伝するとしたら・・・(写真:Billion Photos/Shutterstock.com)

喫煙や飲酒といった健康に悪い生活習慣で病気になった場合、その変化は子どもに遺伝してしまうのか。従来は後天的に獲得した変化は受け継がれないと考えられてきたが、どうやら運命は「DNAのスイッチ」ともいえるエピジェネティックスが握っている。その謎に迫るのが、熊本大学国際先端医学研究機構の高橋悠太特任准教授だ。スイッチの謎が解明されれば、遺伝的な生活習慣病を受け継いでも、その発現を制御できるかもしれない。エピジェネティクスの第一人者である、高橋准教授に話を聞いた。

(竹林 篤実:理系ライターズ「チーム・パスカル」代表)

遺伝子を「オン/オフ」するスイッチ

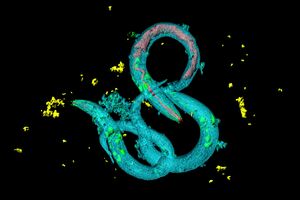

人の体は、約37兆個もの多種多様な細胞によってつくられている。とはいえ、どの細胞も元をたどれば受精卵に行き着く。

受精卵が分裂を繰り返してさまざまな細胞へと分化した結果として、人体はできあがる。神経細胞や内臓の細胞など見た目や機能のまったく異なる細胞も、それぞれ持っている遺伝子はまったく同じだ。

つまり肝臓の細胞にも、たとえば神経細胞となるための遺伝子が備わっている。まったく同じ遺伝子を備えているのにもかかわらず、なぜ異なる細胞へと適切に分化していけるのだろうか。

「肝臓になる細胞では、そのために必要な遺伝子のスイッチだけがオンになるからです。他の細胞になるために必要な遺伝子スイッチはオフの状態」

熊本大学国際先端医学研究機構、エピジェネティック遺伝学研究室の高橋悠太特任准教授はそう教えてくれた。このような遺伝子のオン/オフを制御するスイッチのメカニズムを「エピジェネティクス(後成遺伝学)」と呼ぶ。

高橋 悠太(たかはし・ゆうた)

高橋 悠太(たかはし・ゆうた)熊本大学国際先端医学研究機構 エピジェネティック遺伝学研究室 特任准教授

2011年筑波大学大学院生命環境科学研究科、博士後期課程修了、博士(生物工学)。2012年、米・ソーク研究所ポスドク、2014年、筑波大学生命領域学際研究センター助教、2017年、米・ソーク研究所上席研究員、2022年、米アルトスラボ上席研究員を経て、2024年より現職。

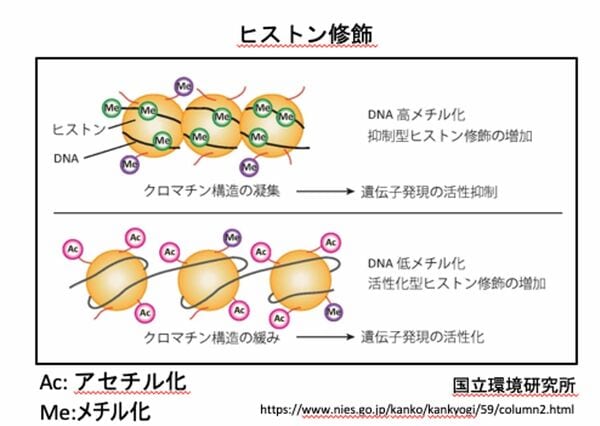

人のDNAには約2万3000個の遺伝子があり、それぞれ違う情報を備えている。どのタイミングで、どの遺伝子の情報を使うのかは精密に制御されている。その仕組みがエピジェネティクス、具体的には遺伝子発現を調節する化学的な変化(「修飾」と呼ぶ)だ。

DNAはA(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4種類の塩基が連なる二重らせん構造をしている。エピジェネティックな修飾は、4つの塩基のなかでもCにメチル基(CH3)が付くために起きる。

こうした「メチル化」は、細胞の核内でDNAが巻きついている「ヒストン」と呼ばれるタンパク質でも起きる(ヒストン修飾)。こうしたメチル化により、DNA配列そのものが変化しなくても、スイッチのように遺伝子の発現を変えられるのだ。