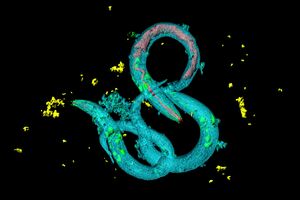

生命には「時の設計図」が宿っている(写真:STEKLO/Shutterstock.com)

生命には「時の設計図」が宿っている(写真:STEKLO/Shutterstock.com)

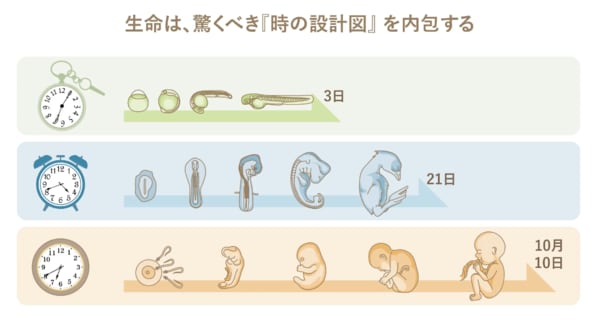

十月十日といえばヒトの妊娠期間、これがゼブラフィッシュなら3日、ニワトリでは21日。なぜ動物の種ごとに、受精から出産までの時間が決まっているのだろうか。受精卵は時間とともに分裂を繰り返しながら体を形づくり、最終的に赤ん坊となる。しかし、時間経過とともに体が形成されていくプロセスは解明されていない。この「時間の設計図」の謎に、理化学研究所の荻沼政之チームリーダーが挑んでいる。このテーマに取り組む研究者は、世界でも数えるほどしかいない。

(竹林 篤実:理系ライターズ「チーム・パスカル」代表)

解き明かされていない「時間の設計図」

ヒトはどのようにして産まれてくるのか。まず精子と卵子が出会って受精する。その後、受精卵は分裂を繰り返したのち子宮内に着床し、それから少しずつ体が形づくられていく。この間に起こる、受精卵が個体となるまでの過程を「胚発生」と呼ぶ。

「学生時代からずっと興味を持っているのが、この胚発生です。基本的に赤ん坊は、誰もがほぼ同じような形で生まれてきます。しかも受精してから産まれてくるまでの期間も大体同じで、この間の成長プロセスも同じです。では、なぜこのように正確なスケジュールに従って、体はつくられていくのでしょうか。この謎を解明するのがChrono-Developmental Biology=時間発生生物学です」

理化学研究所・時間発生生物学理研ECL研究チームの荻沼政之研究チームリーダーは、自らの研究概要を説明する。

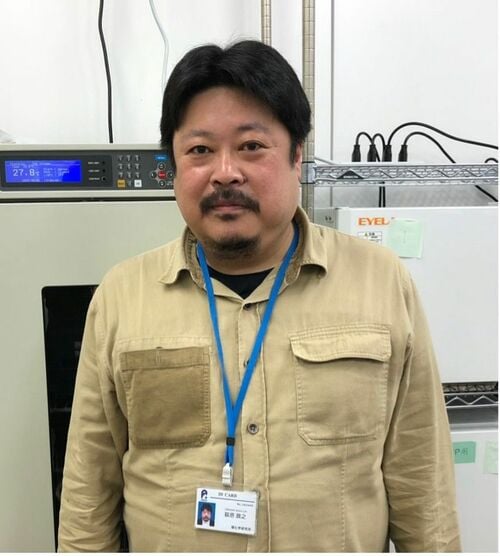

荻沼 政之(おぎぬま・まさゆき) 国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 時間発生生物学理研ECLチーム チームリーダー

荻沼 政之(おぎぬま・まさゆき) 国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 時間発生生物学理研ECLチーム チームリーダー2008年総合研究大学院大学 生命科学研究科 遺伝学専攻修了、博士(理学)。2008年国立遺伝学研究所 相賀研究室 ポスドク、2009年フランス国立科学研究センター オリビエプルキルエ研究室ポスドク、2015年ハーバード大学医学部 オリビエプルキルエ研究室ポスドクを経て、2020年大阪大学微生物病研究所 石谷研究室助教を経て、2024年より現職。

胚発生のプロセスでは神経管や頭部が先にできて、手足はその後につくられていく。この順番が逆になるケースはない。生まれた後も生命現象は、時の流れに従って進行していく。

寿命についてもハツカネズミは2年程度、ヒトならざっと90年弱、サメの一種ニシオンデンザメは約500年と種ごとにほぼ決まっている。だとすれば種ごとに時間経過にしたがって遺伝子発現を制御している、時の設計図があるはずだ。

(提供:荻沼氏)

(提供:荻沼氏)

「設計図があるのはほぼ間違いありません。けれども、その設計図がどのような分子メカニズムに基づいて描かれているのかは、まだほとんどわかっていません。仮に時の設計図を解明できて、生命の時間、例えば寿命を制御できるようになれば、とてつもないブレイクスルーとなるでしょう」

「ただし、いったん生まれてくると、その瞬間からあらゆる生き物は環境の影響を受けるようになります。さまざまな外的要因の影響を受けるため、成長のプロセスで何が起こっているのかを見極めるのは難しい。そこで外部の影響を最も受けていない段階で、なおかつ時の流れをもっとも見やすい発生現象に着目して、研究に取り組んでいます」