不老不死の切り札?生命に宿る「時の設計図」に挑む ヒトは10カ月、ニワトリは21日…なぜ妊娠期間は種ごとに違う

理化学研究所 時間発生生物学理研ECL研究チーム 荻沼政之研究チームリーダー

2025.5.31(土)

ここからは、JBpress Premium 限定です。

カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら

あわせてお読みください

生活習慣病も遺伝する?DNAスイッチでがんも肥満も抑制、エピジェネティクスが拓く遺伝子治療の未来

熊本大学国際先端医学研究機構 エピジェネティック遺伝学研究室 高橋悠太特任准教授

竹林 篤実

最強生物クマムシの謎!宇宙でも死なない「乾いて眠る」生存戦略…ヒトへの応用は

「Scienc-ome」が照らす未来(10)クマムシを通じて生命の根源を追求する研究、慶應義塾大学先端生命科学研究所 所長 荒川和晴教授

竹林 篤実

500年生きる深海ザメが握る不老の秘密、人は寿命250年なら身長4メートルに?

「Scienc-ome」が照らす未来(2)サメの老化研究、東大・木下滋晴氏

竹林 篤実

人の寿命は250年に!解明進む老化の正体、あと20年で「若返り」も夢ではない

「Scienc-ome」が照らす未来(1)老化研究、慶大・早野元詞氏

竹林 篤実

なぜトイプードルはレトリバーより長生きか…同じ種なら小さい方が長寿命、ヒトでも?「サイズと老化」の先端研究

「Scienc-ome」が照らす未来(9)サイズや繁殖と寿命に関する研究、理化学研究所環境資源科学研究センター上級研究員・伊藤 孝氏

竹林 篤実

本日の新着

「連休で仕事が休みになっちゃって。3000円くらい貸してもらえませんか」大型連休で干からびる派遣高齢者の日常

【令和版おじさんの副業NEO】所持金500円の派遣高齢者が大型連休を乗り切った方法(前編)【JBpressセレクション】

若月 澪子

かつて「野球弱小県」ながら野球熱の高かった新潟県、今は子どもの未来を第一に県球界一丸で取り組む「先進県」に

広尾 晃

高市首相の“安倍流”電撃解散案の衝撃、大義は「積極財政」の是非か、党内制圧と国民民主連立入りで狙う盤石の権力

身内も欺く「最強の不意打ち解散」へ、自民党単独過半数の獲得が焦点

市ノ瀬 雅人

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択

大谷 達也

イノベーション バックナンバー

唾液が認知症やがんの医療を変える!わずか1mlで早期発見が可能に、パーキンソン病など発症前からリスク判定も

竹林 篤実

AIでペットの気持ちが本当にわかるのか? 哲学者が考える「根本的な問い」とは

シンクロナス編集部

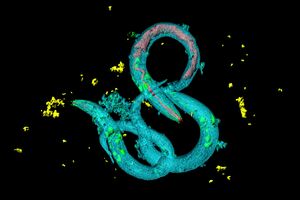

線虫の「老化」にみる驚くべき種の生存戦略、生殖機能がなくなったら集団のために自ら身を引く?

竹林 篤実

進化する“AI音楽”。生成AIが音楽シーンにもたらす変化とは? アメリカでは訴訟や法案提出も

シンクロナス編集部

ピンピンコロリの達人、ハダカデバネズミに学ぶ理想の生き方〜なぜ、老いもせず、衰えもせず、がんにもならないのか

竹林 篤実

なぜ国や自治体が惑わされる? 巧妙な「疑似科学」への向き合い方

シンクロナス編集部