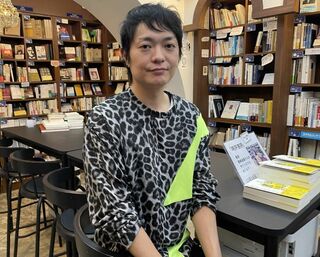

PASSAGEを運営する由井緑郎。広告会社やリクルートで身につけた事業構想力やテクノロジーへの知見を生かし、シェア型書店というビジネスモデルを広めようとしている

PASSAGEを運営する由井緑郎。広告会社やリクルートで身につけた事業構想力やテクノロジーへの知見を生かし、シェア型書店というビジネスモデルを広めようとしている

深刻な出版不況に突入した2000年代。ジャーナリストの故・佐野眞一は、2001年に刊行した『だれが「本」を殺すのか』(プレジデント社)で出版不況の構造的な問題について言及した。その後も、本を巡る状況は厳しくなる一方だ。それでもさまざまな形で本を届けようとする動きは生まれている。今回取材したのは、日本屈指の「本の街」でひときわ注目されているシェア型書店。その誕生に触れた前編に続き、後編では著者や出版業界に活力を取り戻すための挑戦を追う。(本文は敬称略)

(浜田 敬子:ジャーナリスト)

中古本が売れることの「光と影」

「本の街」東京・神保で人気を集めるシェア型書店「PASSAGE」。通常の書店と異なり、「棚主」と言われるオーナーが、店内の区画を借りてオススメの本を並べているスタイルが話題を呼んでいる。PASSAGEを運営しているのは、書評サイトALL REVIEWS社長の由井緑郎(41)。作家・鹿島茂の息子でもある。

由井がシェア型書店の運営に至った経緯は前回の記事で詳述しているが、もともと由井は、市場縮小に悩む本の業界をなんとかしたいと思ってきたわけではない。本に対して、それほどの思い入れもなかったという。

【前編から読む】

競争率40倍!キャンセル待ちに長蛇の列ができるシェア型書店はこうして生まれた

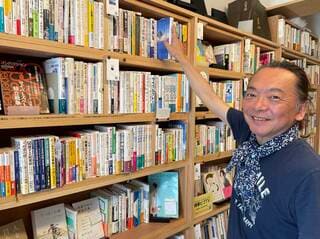

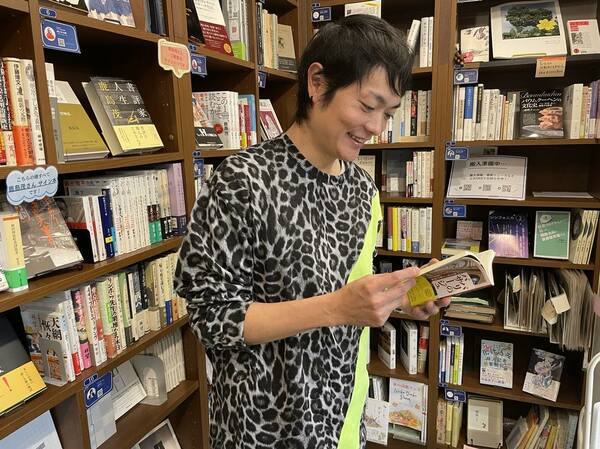

PASSAGEの1号店。書評サイト「ALL REVIEWS」に書評が掲載されている作家や書評家が棚主の中心になっている

PASSAGEの1号店。書評サイト「ALL REVIEWS」に書評が掲載されている作家や書評家が棚主の中心になっている

「ただせっかく生きているなら、何か世の中の役には立ちたい、良きことをしたいと思っています。自分ができることを考えたら、ALL REVIEWSやPASSAGEだったんです。

棚貸しの面白さは、(棚主の名前を見て)誰がどんな本を読んでいるのか知ることができる点。そして本が何度も読み継がれることで『本が死なずに生き続ける』喜び。唯一欠点があるとしたら、(シェア型書店で販売する本の大半は中古本なので)いくら売れても著者に還元されないことでした」

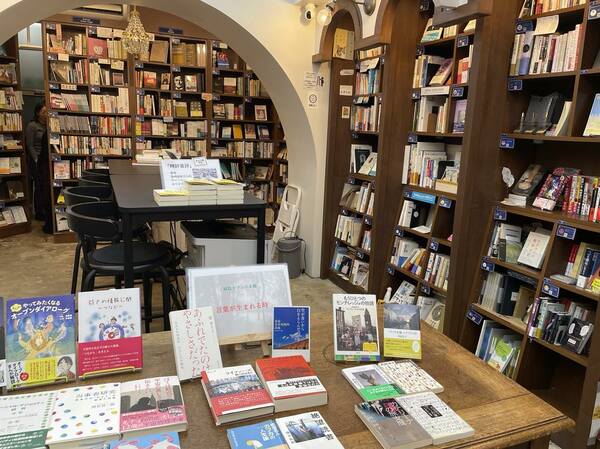

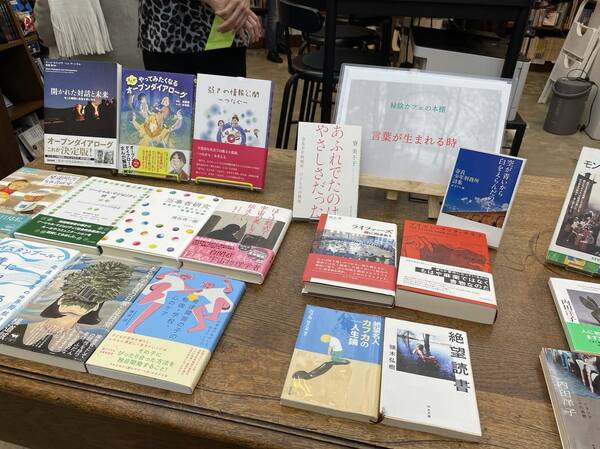

1号店の中央にある大きなテーブル。その時々のテーマや選者によってセレクトされた本が並んでいる

1号店の中央にある大きなテーブル。その時々のテーマや選者によってセレクトされた本が並んでいる