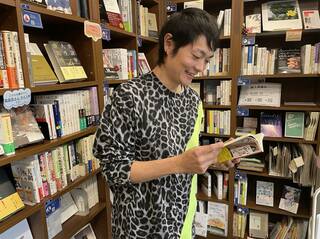

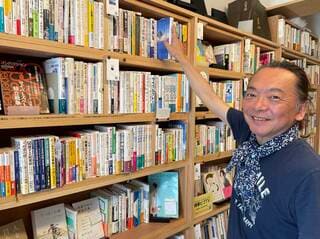

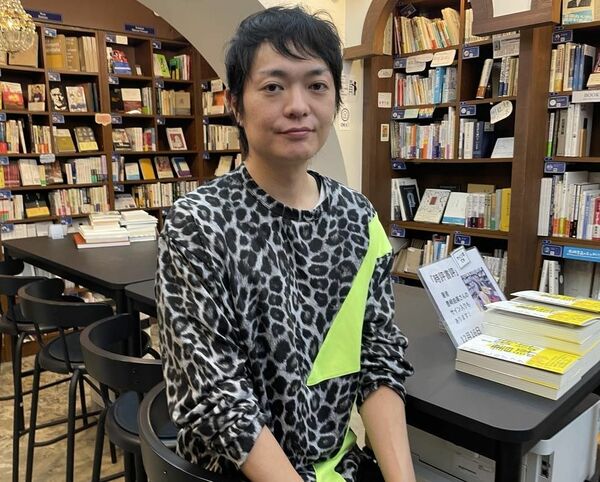

競争率40倍という人気シェア型書店「PASSAGE」を運営する由井緑郎。広告会社やリクルートで培った事業構想力やテクノロジーへの知見を生かし、シェア型書店というビジネスモデルを広めようとしている

競争率40倍という人気シェア型書店「PASSAGE」を運営する由井緑郎。広告会社やリクルートで培った事業構想力やテクノロジーへの知見を生かし、シェア型書店というビジネスモデルを広めようとしている

深刻な出版不況に突入した2000年代。ジャーナリストの故・佐野眞一は、2001年に刊行した『だれが「本」を殺すのか』(プレジデント社)で出版不況の構造的な問題について言及した。その後も、本を巡る状況は厳しくなる一方だ。それでもさまざまな形で本を届けようとする動きは生まれている。今回取材したのは、日本屈指の「本の街」でひときわ注目されている「シェア型書店」。どんなきっかけで誕生し、どのように運営されているのだろうか。(本文は敬称略)

(浜田 敬子:ジャーナリスト)

【本連載を初回から読む】

◎書店業界と決別した風雲児が15年ぶりに復帰、開店した「シェア型本屋」とは

誰もが「売り手」になれるシェア型書店

東京・神保町といえば、大小の出版社や書店が立ち並ぶ「本の街」だ。この街に2024年3月1日、一軒の新しい書店が開業した。

といっても通常の書店とは少し違う。「棚主」と言われるオーナーが一区画ごとに借りてオススメの本を並べている「シェア型書店」「棚貸し書店」と呼ばれる形態の書店だ。棚主たちは主に自分が読み終わった本を出品し、値段も自分でつけて販売する。

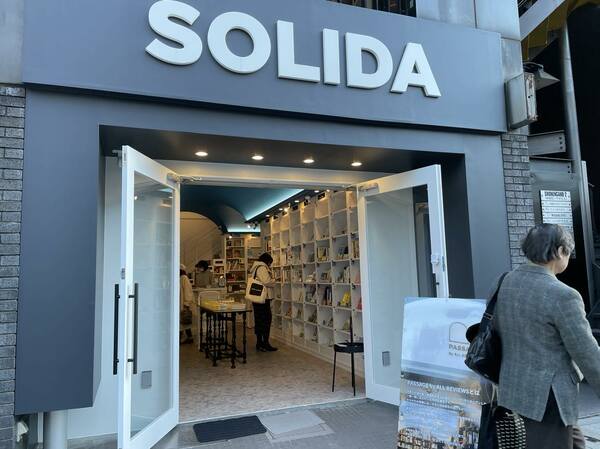

店の名前は「PASSAGE SOLIDA」。プロデューサーは仏文学者の鹿島茂。フランス語で「通り道」を意味するPASSAGEという店名通り、正面から足を踏み入れると、白を基調とした店内はどこかヨーロッパの国のアーケード街を思わせる。

2024年3月に神保町にオープンした「PASSAGE SOLIDA」。作家・鹿島茂プロデュースのシェア型書店としては3店舗目だ

2024年3月に神保町にオープンした「PASSAGE SOLIDA」。作家・鹿島茂プロデュースのシェア型書店としては3店舗目だ

それぞれの棚には区画ごとに棚主の名前が入っている。全部で525もあるので、3月下旬段階では「入棚者募集中」の区画も目についたが、中には作家の角田光代のような著名人の棚もあれば、出版社自ら「主」となっている棚もある。2Fは「自然科学・サイエンス」「民俗学・地理学」など分野別の棚が並ぶ。

棚代は場所によって違うが、一棚につき月額5500円から借りられ、本が売れると15%の手数料を差し引いた85%が棚主に入る仕組みだ。