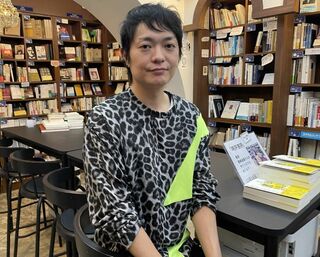

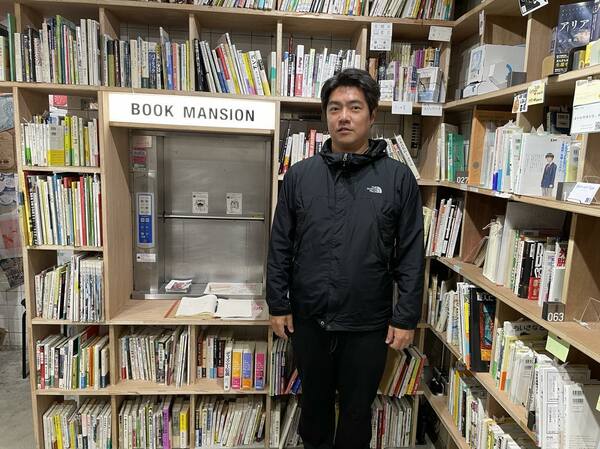

シェア型書店「BOOK MANSION(ブックマンション)」を運営する中西功。楽天時代にEC事業を経験したことがシェア型書店経営にも生きているという

シェア型書店「BOOK MANSION(ブックマンション)」を運営する中西功。楽天時代にEC事業を経験したことがシェア型書店経営にも生きているという

深刻な出版不況に突入した2000年代。ジャーナリストの故・佐野眞一は、2001年に刊行した『だれが「本」を殺すのか』(プレジデント社)で業界の構造的な問題について言及した。その後も、本を巡る状況は厳しくなる一方だ。それでもさまざまな形で本を届けようとする動きは生まれている。今回取材したのは、各地で開店が相次ぐ「シェア型書店」の名付け親で、楽天出身の起業家。業界注目の新ビジネスモデルは、書店・出版とは無縁だったからこそ生み出せた。(本文は敬称略)

(浜田 敬子:ジャーナリスト)

【本連載を初回から読む】

◎書店業界と決別した風雲児が15年ぶりに復帰、開店した「シェア型本屋」とは

「金属疲労」に蝕まれる書店・出版業界のビジネスモデルと流通

2024年4月27日、本の街、東京・神保町には午前中から多くの報道陣が集まっていた。作家の今村翔吾が手掛けるシェア型書店「ほんまる」のオープンを取材するためだ。

店の内装やコンセプトなどを手掛けたのはクリエイティブディレクターの佐藤可士和。店先には大手出版社から贈られた開店祝いの花がずらりと並ぶ。

それほど注目を集めたのは、人気作家の経営ということに加えて、個人や出版社が「棚主」となり自身で出品するというシェア型書店、棚貸し書店というビジネスモデルが今、急速に広がっているからだろう。

前々回と前回、すでに神保町に3店舗展開している作家の鹿島茂がプロデュースする「PASSAGE」を通して、シェア型書店の可能性を描いた。本好き、書店好きな棚のオーナーたちが集まることによって、シェア型書店そのものがコミュニティになり、その場こそに価値があると、PASSAGEを運営する鹿島の息子、由井緑郎は感じていた。同時に、新刊書店でも一部の壁、棚をシェア型にすれば定期的に訪れる棚主やファンが増え、そのコミュニティが書店存続の一助になるというのが由井の考えだった 。

【関連記事】

◎競争率40倍!キャンセル待ちに長蛇の列ができる「シェア型書店」はこうして生まれた

◎「シェア型書店」は本を殺すのか?生かすのか? 仕掛け人が描く「本を読み継ぐ」循環サイクル

書店業界や出版業界の苦境は、長年築き上げた「出版―取次―書店」というビジネスモデルや流通の仕組みが金属疲労を起こしていることで、読者に本が届きにくくなり、読者と本の出合いの場を提供できにくくなっていることが一因だ。届けることに最適化したAmazonにはない「価値」を創れなければ、このまま衰退の一途を辿るだろう。

由井が棚主のコミュニティという価値を築けたのは、彼自身が書店や出版業界の出身ではなく、リクルートでサイト運営などに関わってきた経験や、豊富なデジタルの知見を活かせたことも大きい。