(フォトグラファー:橋本 昇)

一昔前、勤め人の多くが電車に乗るときには週刊誌を買っていた時代があった。読み終えると網棚に置き去り、それをまた次の人が拾って読む。時の話題は新聞と週刊誌から広まっていた。特に週刊誌には政治家や芸能人のスキャンダル、注目の事件の裏側、災害、国際情勢に至るまで、電車の中で読み終えられる数ページの中に多種多様な話題が詰め込まれていた。

「しょせん週刊誌ネタ」と一段低く見られることもある週刊誌だが、駅の売店に並ぶ週刊誌が一つの時代の象徴であったことは確かだ。もちろん電車の中には週刊誌の中吊り広告。世の中には活字の勢いが溢れていた。

憧れの「アサヒグラフ」に持ち込んだ写真が掲載されたことでカメラマンの道に

週刊誌文化は1990年代に絶頂期を迎えたと言えるが、その後2000年代から世の中はデジタル時代となり、紙媒体の週刊誌は、じりじりと売り上げを減らし、次々に休刊に追い込まれていった。

もちろん、ネットであらゆる情報を得られる今の時代は便利だ。スマホを開けば話題も満載、音楽も人の声も聞こえてくる。私もスマホを手にしない日はない。長生きしていて良かったと思う。

しかし同時に、世の中に活字の勢いが溢れていた時代の人との関わり方を懐かしいとも思う。あの頃は隣に座った人が読んでいる週刊誌の覗き見もできたが、今はスマホで、そうはいかない。とにかく、世の中に活字が溢れていた時代、人はそう簡単には孤独になれなかったのだ。

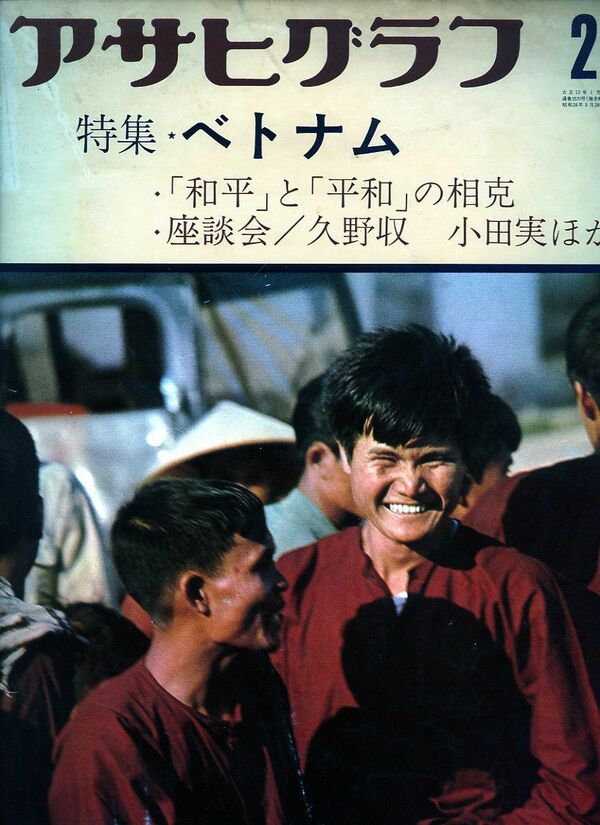

一昔よりもっと以前、フォトジャーナリストを目指す若者の憧れは有名なグラフ誌、週刊誌、月刊誌に写真を掲載する事だった。ベトナム戦争の数々の写真報道が掲載されたアメリカのライフ誌やタイム誌やニューズウィーク誌を穴のあくほど眺め、日本ではアサヒグラフに掲載されることがひとつの夢だった。

「アサヒグラフ」1973年2月16日号。ベトナム戦争を特集した号で、戦場のカメラマン力作が揃っていた。2000年10月に休刊

「アサヒグラフ」1973年2月16日号。ベトナム戦争を特集した号で、戦場のカメラマン力作が揃っていた。2000年10月に休刊

そのアサヒグラフに、タイの麻薬中毒患者の病院取材記事を持ち込んで採用されたことが私がこの道を歩むきっかけだが、写真を見てもらうだけでも出版社の敷居は高く、取材よりも数倍の緊張とエネルギーを要したことを思い出す。それだけに誌面に掲載された時の喜び、感動は忘れられない。