また、これは私見だが、印刷物にはネット配信よりも信憑性に重い責任が課されているように思う。噓八百の捏造記事を載せればたちまち責任者辞任の大問題となる。

1989年4月に起きた「朝日新聞珊瑚記事捏造事件」はカメラマン自らが珊瑚に傷をつけて写真を捏造し掲載したという悪質な事件だが、もちろん当のカメラマンは懲戒解雇、当時の社長は引責辞任した。文藝春秋から発行されていた雑誌「マルコポーロ」は1995年2月号に「ナチのガス室はなかった」という記事を掲載し、アメリカのユダヤ人団体から猛烈な抗議を受けた。その結果、「マルコポーロ」は自主廃刊、当時の社長と編集長は辞任・解任となった。

朝日新聞の事件では、より絵になる写真を求める風潮の危うさが論じられ、マルコポーロの事件では、雑誌メディアの広告依存と言論の自由への介入が論じられたが、やはり印刷物発行には重い責任が付随している。

余談だが、戦時中は国策によってメディアは統制され、インチキな写真やでたらめな記事が流布されたという。これは権力とメディアの関係性の問題として現代にも通じる問題だ。

腕っこきのカメラマンが鎬を削り合った写真誌戦国時代

さて、週刊誌の最盛期にその仕事の片隅にいた者として、これまでの週刊誌の創刊、休刊についてごく一部ではあるが取り上げてみたい。

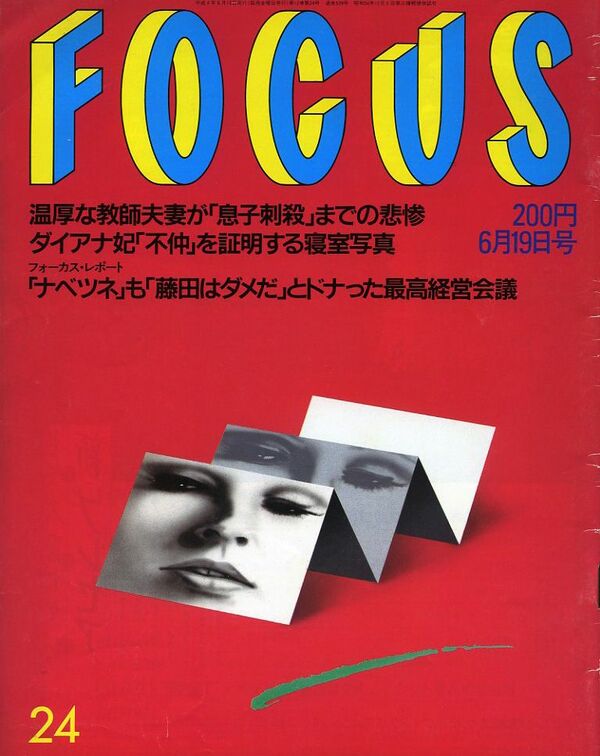

まずは1981年に創刊され写真週刊誌の一大ブームの火付け役となった「FOCUS」(新潮社)。写真を全面に押し出すというそれまでの日本の週刊誌には無かったスタイルで幅広い層に読者を増やし最盛期には毎週200万部以上を売り上げていたという。「FOCUSされる」という流行語も生まれた。

新潮社の写真週刊誌「FOCUS」。創刊時の編集長・斎藤十一は「君たち、人殺しの顔を見たくはないのか」と言ったとされる。従来のジャーナリズムに無かった張り込みや直撃の取材スタイルはまさにその精神を体現したものだった。2001年8月の1001号をもって休刊

新潮社の写真週刊誌「FOCUS」。創刊時の編集長・斎藤十一は「君たち、人殺しの顔を見たくはないのか」と言ったとされる。従来のジャーナリズムに無かった張り込みや直撃の取材スタイルはまさにその精神を体現したものだった。2001年8月の1001号をもって休刊