(柳原三佳・ノンフィクション作家)

正月休みもあっという間に過ぎてしまいました。でも、1月11日の「鏡開き」が終わるまではお餅を食べ、もうしばらく正月気分でいたいですね。

「全国餅工業協同組合」のサイトによると、“餅”は、奈良時代に編纂された『豊後国風土記』(713年)という書物の中に、白鳥の化身として登場するのだとか。以来、白い餅は縁起のよい白鳥のイメージと共に、「神秘な霊を宿すもの」と考えられ、ハレの日(お祝いのある特別な日)には餅をお供えし、食べる習慣が広がったそうです。

日本人と餅のかかわりには、長い歴史があるのですね。

万延元年遣米使節団、「黒船」の甲板で餅を焼く

一方、餅は「お供え」という縁起物のほか、長旅における「保存食」としても珍重されてきました。

本連載の主人公である「開成を作った男・佐野鼎(さのかなえ)」が幕末に記した『訪米日記』の中には、万延元年遣米使節(万延元年遣米使節について ――一般社団法人 万延元年遣米使節子孫の会 [1860kenbei-shisetsu.org])の随員として太平洋上を航海中、アメリカの軍艦・ポーハタン号の甲板上で「餅を焼いた」という興味深い記述があります。

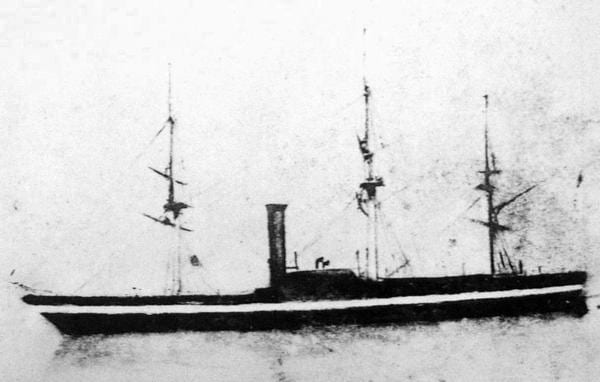

ポーハタン号とは、1854年、ペリーが日本に来航したときの旗艦で、かの吉田松陰が密航を企てようとした艦船です。当時は「黒船」と呼ばれていましたが、1860年、その2年前に締結した日米修好通商条約の批准書をアメリカで正式に交わすため、日本人使節団(総勢77名)を江戸まで迎えに来て、1月18日にアメリカへ向けて出航していたのです。

ポーハタン号[published by 東洋文化協會 (The Eastern Culture Association), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で]

ポーハタン号[published by 東洋文化協會 (The Eastern Culture Association), Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由で]